臨床工学室

臨床工学室

ご挨拶

臨床工学室の運営理念

中核病院としての機能を維持し、安全で良質な医療を提供するために、業務、知識、技術、チームワークの向上を目指します。

臨床工学技士について

臨床工学技士はME(Medical Engineer)やCE(Clinical Engineer)と呼ばれる医療機器の専門職で、1988年に誕生した比較的新しい国家資格です。業務としては生命維持管理装置の操作や技術的なサポートの臨床支援業務と医療機器の保守点検・管理をおこなう医療機器管理業務を提供しています。高度医療の安定した供給と安全性の両立を目指し、日々業務に取り組んでいます。

体制

| 室長 | 伊丹 淳(消化器外科 部長) |

|---|---|

| 技士長代行 | 石井 利英 |

| スタッフ | 常勤16名 |

業務内容

臨床工学室は2チームを業務でおこなっており、夜間休日は①緊急カテーテル及び内視鏡関連と②オペ、ICU業務を含むその他業務の2系統のオンコール体制で24時間365日、診療科の要望に応えられるよう対応しています。

血液浄化(透析室)業務

- 透析室は15床で運用しており、導入期や手術などの目的で近隣医療機関から紹介を受けた患者さんの透析を中心におこなっており、厳密な水質管理のもとオンラインHDFなども実施しています。また隔離室を完備しており、結核やその他の感染症にも対応しています。

- 血液透析だけでなく、血漿交換やLDL吸着、腹水濾過濃縮再静注法等の各種血液浄化にも対応しています。

- 透析室では医師、看護師と協力し安全で質の高い透析医療を提供できるように努めています。

-

内視鏡室業務

- 内視鏡室では年間約9000件の症例があり、通常の内視鏡検査の他にESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)、EMR(内視鏡的粘膜切除術)、EUS(超音波内視鏡検査)、RFA(経皮的ラジオ波焼灼療法)など多くの特殊症例に対応しています。

- 内視鏡室の稼働率が高いため、故障の回避や業務の効率化を目標に、機器のセットアップや処置中の機器操作など積極的におこなっています。

- 医師、看護師の労務軽減のためにERCP等の介助に入ることもあります。

-

血管造影室業務

- 血管造影室業務は心臓カテーテルを用いた検査や治療の補助を行います。臨床工学技士は血管内超音波診断装置(IVUS)の操作や読影補助、ポリグラフの操作・記録(FFR、iFR、SWG含む)などを実施します。

- ペースメーカ植込み術時のプログラマの操作・術後のフォローアップ、患者情報の管理等をおこなっています。

- 急変時には補助循環(PCPS,IABP)の準備、導入もおこなっています。

-

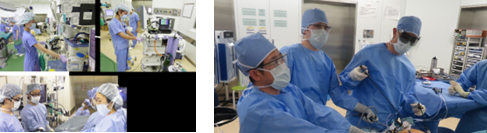

手術室業務

- 手術室では、医療機器の管理、修理・トラブル対応、特殊手術への立会い等を行っています。具体的には術前の麻酔器や内視鏡機器、手術支援ロボット(da Vinci)のセットアップ、術中はナビゲーションなど最新の手術機器の操作設定等をおこなっています。

- 内視鏡鉗子やドリルなどの点検を行い、手術中のトラブルを最小限に抑え、円滑に手術がすすめられるよう努力しています。

- 昨年度よりスコープオペレーター(術中のカメラ持ち)も始めています。

- 手術室では医師、看護師とカンファレンスやミーティングを通じて連携を取り、より良いチーム医療の実践が出来るよう努力しています。

-

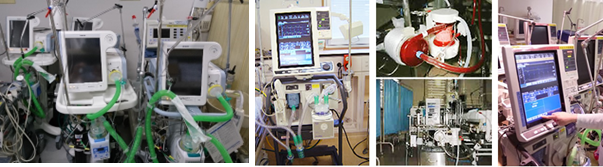

ICU/病棟・睡眠呼吸管理業務

- ICU業務では生命維持管理装置の操作、安全管理をサポートしています。主に人工呼吸器や、持続血液透析(CRRT)、経皮的心肺補助(PCPS)、IABP、各種血液浄化(血漿交換、血漿吸着、二重濾過血漿交換・血液吸着)等に対応しています。機器の操作のみならず治療への参加、保守・管理等も実施しています。

- 病棟・睡眠呼吸管理業務では病棟での人工呼吸器の装着補助、稼働中の安全管理(ラウンド)、RMTへの参加、睡眠時無呼吸症候群の診断におけるPSG等の機器装着と解析をおこなっています。また人工呼吸器、酸素療法の研修などもおこなっています。

-

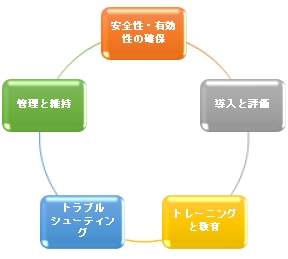

医療機器管理業務

- 院内に点在する医療機器の保守管理を実施しています。保守管理には医療機器管理ソフトを用いて医療機器の耐用年数の延長を図る一方、機器購入時の性能評価や廃棄基準などの判定もおこない経済的効果にも寄与することを目指しています。

- 院内の医療機器と電子カルテの連携をおこない、看護師の業務軽減につなげています。また医療情報係との連携を取りながら、機器情報システムの構築などにも貢献しています。

資格取得(2024.3.31時点)

国家資格(臨床工学技士以外)

臨床検査技師 1名 医療機器管理関連

第2種ME技術実力検定試験 12名 第1種ME技術実力検定試験 2名 臨床ME専門認定士 1名 医療情報技師 2名 認定医療機器管理臨床工学技士 1名 ホスピタルエンジニア 1名 電気工事士2種 2名 医療機器情報コミュニケータ(MDIC) 1名 医療安全管理者 3名 呼吸療法、集中治療関連

3学会合同呼吸療法認定士 4名 認定集中治療関連臨床工学技士 1名 血液浄化関連

透析技術認定士 3名 認定血液浄化臨床工学技士 1名 認定血液浄化臨床工学技士 1名 心臓カテーテル、内視鏡関連

第一種消化器内視鏡技師 1名 心血管インターベンション技師 1名 大学院等

応用情報学修士課程修了 1名 医学研究科修士課程修了 1名 医療安全管理学修士課程修了 1名 臨床工学技士臨床実習指導者講習会受講済み 1名 - 神戸学院大学栄養学部臨床検査学科 非常勤

1名 - 姫路医療専門学校臨床工学技士科 非常勤

1名

休診のお知らせ

受診について

診療科一覧に戻る