リハビリスタッフ

| 理学療法士(PT) | 15名 |

|---|---|

| 作業療法士(OT) | 6名 |

| 言語聴覚士(ST) | 4名 |

| 視能訓練士(ORT) | 7名(うち非常勤1名) |

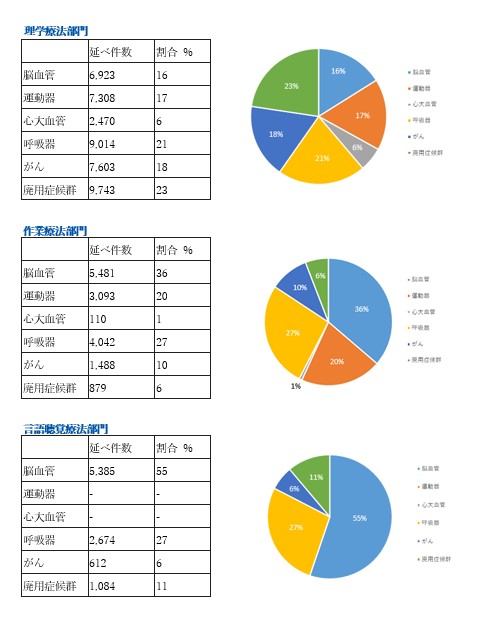

脳血管疾患等リハビリテーション料(I)

運動器リハビリテーション料(I)

呼吸器リハビリテーション料(I)

心大血管疾患リハビリテーション料(I)

がん患者リハビリテーション料

廃用症候群リハビリテーション料(I)

身体に障害のある方(具体的な疾患等を以下に示します)

身体障害の予防と改善、日常生活動作能力の改善

地域の救急中核病院の一部門として、できるだけ早く理学療法を開始し、入院患者さんの早期離床、早期回復を促し、早く退院できるように努力しています。また、クリニカルパスの利用、病棟での回診やカンファレンスへの参加を通し、チームとして患者さんをサポートできるように心がけています。

患者さんの早期回復という観点から、土曜日リハビリテーションを毎週実施しております。

また、学会発表をはじめとした学術面での取り組みや回復期病院との症例報告会を通して、セラピスト同士の地域連携の促進を図っています。

身体・認知機能障害のある方(具体的な疾患名、障害名を以下に示します)

身体機能の改善、維持、日常生活動作の(再)獲得、高次脳機能障害の改善

家事や仕事などの必要とされる活動の獲得

普段何気なく行っている日常生活動作(起き上がる、食事、トイレ動作、行為、入浴など)が病気を起因とし、困難になることがあります。作業療法では、身体、精神・認知機能面を評価し、生活に必要とされる機能の向上を目指します。また、生活指導や道具の改良など、障害を持ちながらでもよりよい生活を送っていただけるよう、日常生活動作や、その人に必要な動作の改善の一助に努めています。

言語、嚥下、聴覚、コミュニケーションに問題を抱えている方(具体的な疾患名、障害名を以下に示します)

言語、嚥下、聴覚、コミュニケーション能力の改善

関係各科と協力して、検査や評価を行った上で、治療・指導を行っています。さらにQOL(生活の質)の向上や、社会参加が可能となるように、地域との連携を取りながら支援を行っています。

成人の嚥下訓練、失語症訓練、構音訓練は、当院入院中の方を対象に行っています。

外来では、成人、小児の音声障害に対する訓練を積極的に行っています。小児の言語、聴力、コミュニケーションの評価を行っています。必要に応じて、発達に関する助言指導、発音の訓練も行っています。

・登録理学療法士:10名

・認定理学療法士:7名

・専門理学療法士:2名

・日本理学療法士協会協会指定管理者(上級):2名

・日本理学療法士協会協会指定管理者(初級):3名

・認定作業療法士:1名

・3学会合同呼吸療法認定士:10名

・呼吸ケア指導士:1名

・NST専門療法士:2名

・心臓リハビリテーション指導士:3名

・心不全療養指導士:1名

・腎臓リハビリテーション指導士:1名

・がんのリハビリテーション研修終了:24名

・臨床実習指導者講習会終了:17名

・福祉住環境コーディネーター2級:1名

・音声言語認定士:1名

栄養サポートチーム(NST)

呼吸マネジメントチーム(RMT)

がん総合診療部 がんリハビリテーションチーム

糖尿病療養指導支援チーム

精神科リエゾンチーム

緩和ケアチーム

高齢者・認知症サポートチーム

排尿ケアチーム

集中治療室早期離床推進チーム

心臓リハビリテーションチーム

乳がんリハビリテーションチーム

| 勉強会名 | 頻度 |

|---|---|

| 新人教育プログラム | 適宜 |

| チームディスカッション(PT・OT・ST) | 週1回 |

| 症例検討会 | 月2回 |

| 疾患別勉強会 | 月2回 |

| 学会予演会 | 適宜 |

| 作業療法勉強会 | 月1回 |

視能訓練士は、視能訓練士法に基づいた国家資格を持つ専門技術職で、医師の指示のもと眼科診療にかかわる目の検査や訓練を行っています。主な業務としては、視力検査・視野検査・眼底検査等の眼科一般検査に加え、両眼視機能・眼位・眼球運動等の弱視・斜視の検査、電気生理機能検査・蛍光眼底造影検査等の特殊検査です。眼科領域における専門技術者として、乳幼児からご高齢の方、皆様の大切な目の健康を守るお手伝いをしています。

当院は、地域の中核かつ急性期病院であり、地域の医療機関の先生方からご紹介いただく患者さんに、より詳しい検査や緊急手術に必要な検査を行っています。代表的な検査の設備は以下のとおりです。

眼底は、人体の中で直接血管を観察することのできる唯一の器官です。眼底検査では、血管の状態や網膜・視神経などの目の奥の状態の写真撮影を行います。

網膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症、糖尿病網膜症、網膜剥離などの網膜疾患、黄斑円孔、黄斑前膜、加齢黄斑変性などの黄斑部疾患、ぶどう膜炎、緑内障、視神経疾患、全身疾患に伴う眼底病変など。

カラーSLO撮影では、光源に赤・緑・青の3色のレーザー光を使用して撮影することにより非常に鮮明で色あざやかな眼底画像が撮影できます。標準の撮影画角は眼内角89度ですが、広角アダプターを取り付ければ、眼内角163度の超広角撮影ができます。他にもフルオレセイン・インドシアニングリーン蛍光眼底造影撮影、自発蛍光撮影、レッドフリーなど、網膜やさらに奥の脈絡膜の病変を調べるために必要な撮影ができます。

散瞳が必要な検査です。散瞳とは、目の中を詳しく見るために、目薬(散瞳剤)をいれて瞳を拡げることです。個人差はありますが点眼後約30分前後で瞳は拡がり、それが確認できたら検査を開始します。検査中は強い光(フラッシュ光)が当たり非常に眩しくなりますが、出来るだけ目を動かさず真っ直ぐ見るようにしてください。また検査後に目が眩むこともありますが、暫くしたら回復しますのでご安心ください。

散瞳中は通常よりも沢山の光が目の中に入りやすい状態が続きます。そのため眩しく視界がぼやけて見えます。瞳孔が元に戻るまでには3~6時間程かかりますので、安全面を考慮して車やバイクなどの運転は控えていただきますようお願いします。

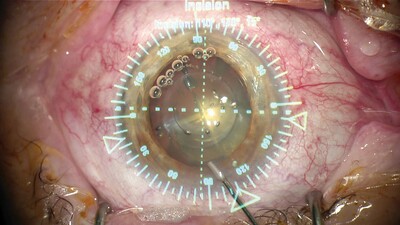

白内障手術の中でも特に乱視矯正が必要な方の眼内レンズ挿入時に使用します。これにより、手術後の乱視の度数の減少が見込めます。

白内障手術前

乱視用トーリック眼内レンズ※挿入時の手術顕微鏡下において、術中の切開位置や眼内レンズ固定位置を投影表示させることができます。手術中は、事前に解析したデータを直接目に投影し、手術をガイドします。

※乱視用トーリック眼内レンズ:近年になり誕生した角膜乱視を矯正できる眼内レンズ。

従来の白内障手術では治すことができなかった、角膜(黒目)の歪みによって起こる角膜乱視の影響を減らせます。

目を大きく開いて撮影する必要がありますので、適宜、開瞼のサポートを致します。撮影中の数秒間は瞬きを控えていただくようにお願いします。

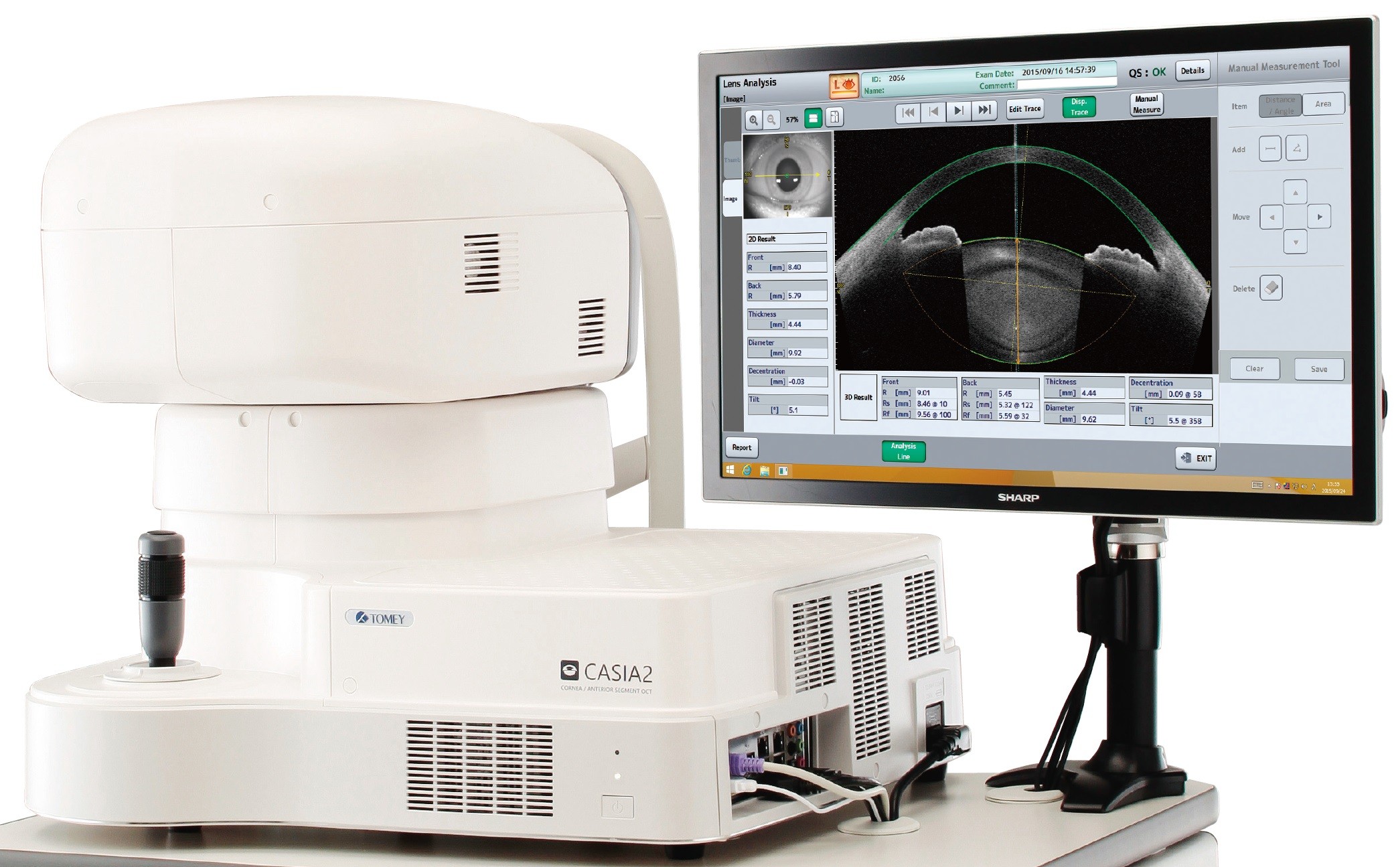

白内障手術前後・閉塞隅角症・緑内障手術前後の検査や乱視用眼内レンズの適応を調べます。また角膜疾患の診断や経過観察として使用します。手術後により良好な視機能が得られるようお手伝いをします。

白内障手術前後、角膜疾患、翼状片手術・角膜移植・屈折矯正手術前後、緑内障、狭隅角眼など。

直接目に触れることなく、目の表面(角膜表面)から内面(水晶体の後嚢)までを3次元の撮影ができる装置です。1,310nmの長波長で測定を行い、通常観察が困難な角膜混濁眼でも前房※内を確認できます。角膜の形状解析が可能で、乱視や円錐角膜など患者さんの見え方に大きな影響を及ぼす疾患の診断に使用します。また、隅角※の形状も把握できるため、緑内障の診断や治療経過の確認に役立ちます。

※前眼部:眼球の前の方、いわゆる「黒目」や「瞳」を構成する角膜・虹彩・隅角などの組織

※前房 :角膜と虹彩の間にある空間

※隅角 :目の内部を栄養する水(房水)が目の外に抜ける排水溝の役割をするところ

目を大きく開いて撮影する必要がありますので、適宜、開瞼のサポートを致します。撮影中の数秒間は瞬きを控えていただくようにお願いします。

白内障の手術に必要な眼軸長(眼の長さ)や角膜の曲率、水晶体の厚み、前房深度などを測定します。白内障手術の際、水晶体の代わりに挿入する適切な眼内レンズの度数を選択するために必要な検査になります。

白内障手術前

目に触れることなく正確な測定ができ、それぞれの目の状態にあわせた計算で眼内レンズの度数を算出します。今まで算出の難しかったLASIK術後眼・円錐角膜眼・無水晶体眼なども最適な眼内レンズ度数を計算することができます。

黄斑部を中心とした網膜電図を短時間に記録する装置です。客観的な網膜の機能評価ができます。

後天性の網膜疾患、遺伝性の網膜疾患など。

眼底検査で異常が無いにも拘わらず視機能低下を引き起こす疾患の診断に有用な検査です。網膜※には光に反応する視細胞があり、この視細胞で受け取った光の刺激を信号に変えて脳に映像を伝えています。例えば、カメラでいえばフィルムに当たる重要な役割をしており「見える」に欠かせない網膜の機能が正常であるかを調べる検査です。網膜のいろいろな部分に特殊な光を当てた時の反応を、コンピュータで分析し、網膜の状態を立体地図の様に表します。

※網膜:目の一番内側にある透明な薄い膜のこと

散瞳が必要な検査です。特殊なコンタクトレンズを装用し、画面を真っ直ぐみるようにして頂きます。携帯電話・補聴器・磁石付き絆創膏などの電波や磁気を発する機器や腕時計などの金属類に影響を受けますので、検査時は外してください。

散瞳中は通常よりも沢山の光が目の中に入りやすい状態が続きます。そのため眩しく視界がぼやけて見えます。瞳孔が元に戻るまでには3~6時間程かかりますので、安全面を考慮して車やバイクなどの運転は控えていただきますようお願いします。

上記以外に、網膜光干渉断層計(ハイデルベルグスペクトラリスHRA+OCT)、無散瞳眼底カメラ、超音波画像診断装置(Bモード、UBM)、超音波眼軸長計測装置(Aモード)、網膜電図(最大応答・30Hzフリッカー・錐体・杆体)、角膜内皮撮影装置、静的量的視野計、動的量的視野計、アイケア手持ち眼圧計、Hess-Lancasterテスト、中心フリッカー測定器などさまざまな装置があります。

一般外来とは別に専門外来を設けています。お困りのことがあれば、診察時に医師へご相談ください。対象の方には完全予約制にて対応させていただきます。

・眼鏡外来:火曜日、木曜日

患者さんの視環境に合わせた眼鏡(遠用眼鏡、近用眼鏡、遠近両用眼鏡、遮光眼鏡など)をご提案させて頂きます。

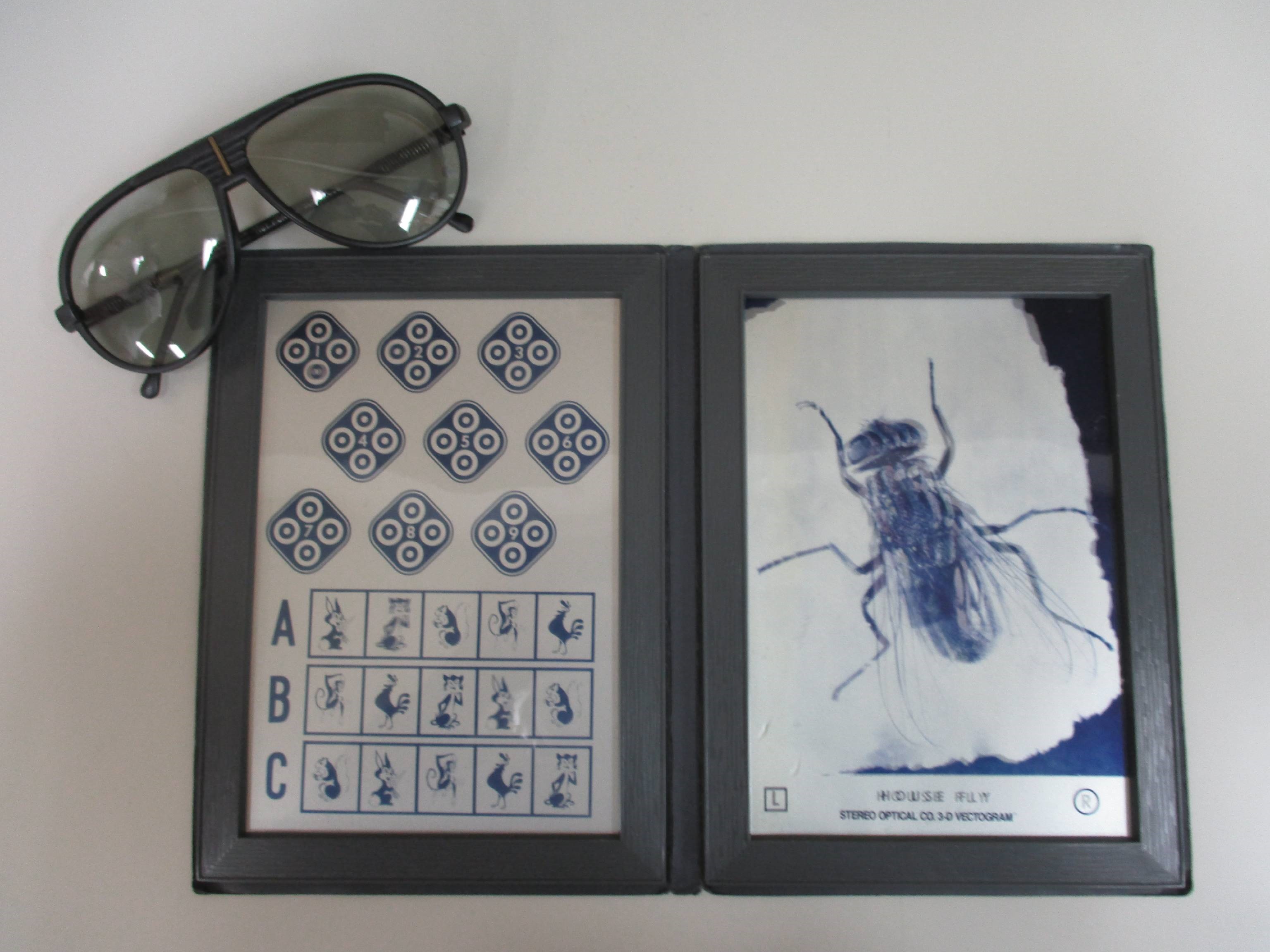

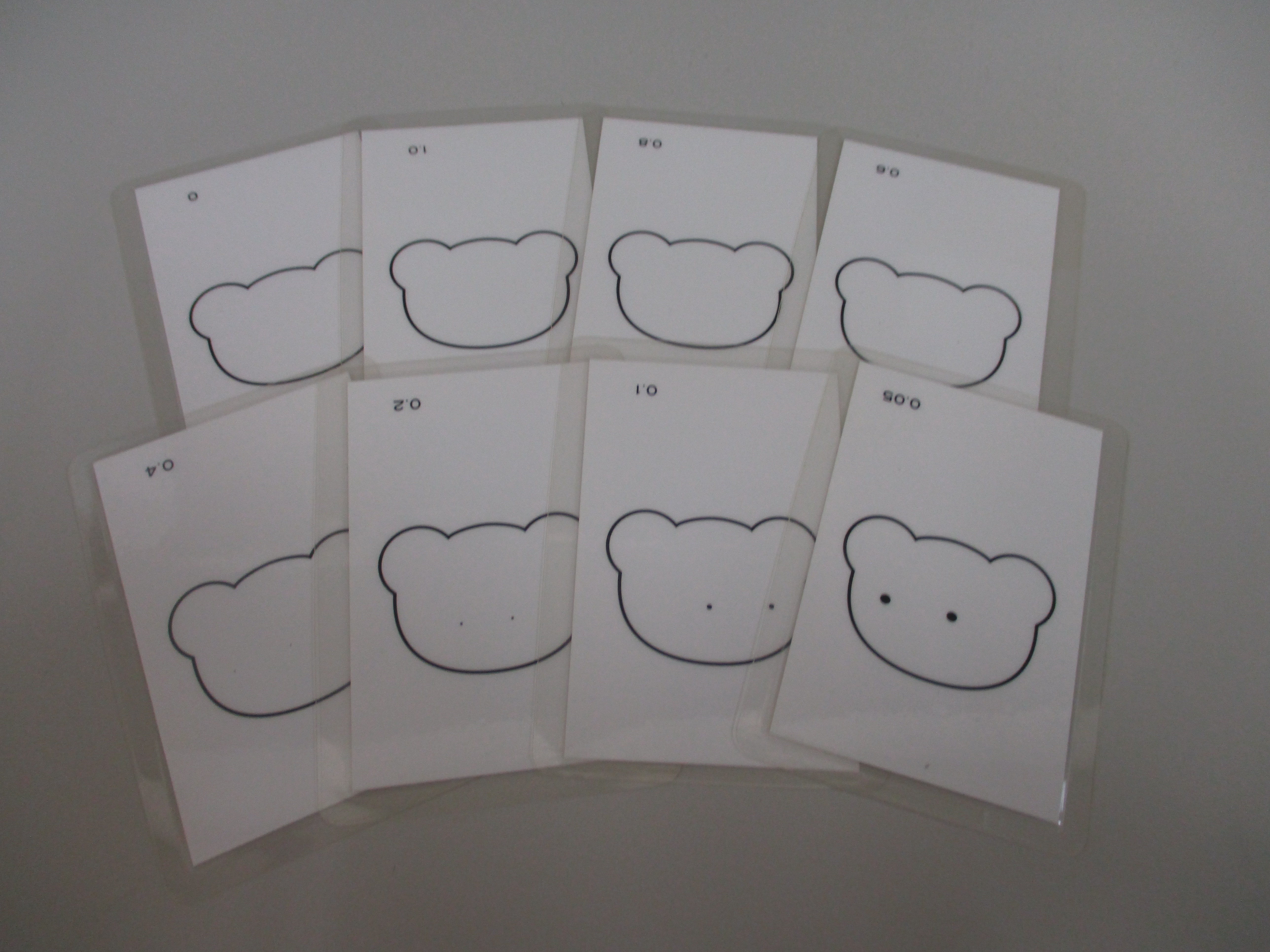

・小児の斜視、弱視外来:火曜日、木曜日の午後

小児の斜視検査や弱視予防のための眼鏡装用を中心とした弱視治療や訓練を行っています。1人1人のお子さんに寄り添った検査を心掛けています。

・ロービジョン外来:火曜日、木曜日の午後

ロービジョンによる日常生活、学業や仕事の継続などへの影響を聞き取り、1人1人に合わせた光学的補助具(拡大鏡、遮光眼鏡など)の選定、見え方を補う様々な工夫、視覚リハビリテーション施設との連携などのアドバイスを行い、ロービジョンの見えにくさを様々な方法で補い生活の質の改善を支援します。

当院にて白内障手術の申し込みをされた方に、安心して手術を受けていただけるように手術説明会を行っています。

・外来手術説明: 水曜日 13時~

・入院手術説明: 入院当日 11時30分~

視能訓練士は、常勤6名と非常勤1名が在籍しています。日常業務以外に学会や勉強会へ積極的に参加し、日々医療が進歩していく中、常に新しい知識や技術のアップデートに努めています。これからも患者さんの立場にたち、安心・安全な医療をお届けできるよう取り組んで参ります。

| 理学療法士(PT) | 15名 |

|---|---|

| 作業療法士(OT) | 6名 |

| 言語聴覚士(ST) | 4名 |

| 視能訓練士(ORT) | 7名(うち非常勤1名) |

作業療法士として、神戸市立西神戸医療センターで働かせて頂き一年が経ちました。現在は、脳血管疾患や整形外科疾患、呼吸器疾患を呈された患者様を中心に担当させて頂いております。

一年目は、患者さまとの関わりや評価、介入等あらゆる場面で知識不足・技術不足を痛感し、悩むことが多々ありましたが、先輩方の優しく温かいご指導により、よりよい介入が出来るようになりました。また、患者さまの状態が良くなられた際や、笑顔を見ることが出来た時、「ありがとう。」「こんなことが出来るようになったよ。」と言って頂いた際はとても嬉しく、やりがいを感じ、私自身の励みとなりました。

今後はより一層知識を深め、患者さま一人ひとりに応じた関わりが出来るように、日々努力し、成長していきたいと思います。

西神戸医療センターに入職し、言語聴覚士として働かせて頂き1年が経ちました。

現在は入院患者様を中心に担当させて頂いております。

また昨年度末より小児の聴覚検査や音声評価も少しずつではありますがご指導頂き、外来診療に対する勉強にも励んでおります。

リハビリテーション部内は温かい雰囲気で、言語聴覚士の先輩だけでなく、他職種の先輩方にも多くの事をご指導、ご教示頂き、よりよい介入をするために日々勉強させて頂いております。

今後もより一層知識を深め、患者様により良いリハビリができるよう励んでいきたいと思います。

現在、主にみているのは整形外科疾患や脳血管疾患、呼吸器疾患、循環器疾患です。業務内容としては、臨床業務はもちろん、病棟カンファレンスや回診なども担当させて頂いています。

リハビリテーション技術部内の雰囲気はとても良く、先輩方も優しく丁寧に教えてくださるので心強く思っています。また、病院全体が職種間の垣根が低く相談がしやすいところも、西神戸医療センターの良いところだと思います。

毎日試行錯誤の日々であり、なかなかうまくいかず悩むことも多いですが、色々な方にお世話になりながら少しずつ自分の成長を実感できるのでとてもやりがいを感じています。今後は更に経験を積んで、より多くの患者様の力になれるよう励んでいこうと思います。

にしはら まさみつ

西原 賢在

平成6年 卒

| 役職 |

脳神経外科部長 兼 |

|---|---|

| 専門分野 |

脳腫瘍の診断と治療、脳神経外科全般 |

| 資格 |

医学博士、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、神経内視鏡技術認定医、がんリハビリテーション研修修了医、リハビリテーション科部長兼任、神戸大学医学部脳神経外科臨床教授 |

やなぎはら ちえ

柳原 千枝

平成2年 卒

| 役職 |

脳神経内科部長 |

|---|---|

| 専門分野 |

脳神経内科全般 |

| 資格 |

日本神経学会専門医 日本神経学会指導医 日本内科学会総合内科専門医 日本内科学会指導医 脳卒中学会専門医 脳卒中学会指導医 |

おおすえ つよし

大末 剛史

平成16年 卒

| 役職 |

医長 |

|---|---|

| 専門分野 |

心血管インターベンション |

| 資格 |

日本内科学会認定総合内科専門医 |

いせ けんたろう

伊㔟 健太郎

平成7年 卒

| 役職 |

医長 |

|---|---|

| 専門分野 |

整形外科全般(とくに関節疾患、脊椎) |

| 資格 |

整形外科専門医 脊椎脊髄病医 人工関節学会認定医 インフェクションコントロールドクター |

ただ きみひで

多田 公英

昭和61年 卒

| 役職 |

呼吸器内科部長 |

|---|---|

| 専門分野 |

呼吸器疾患全般 結核・抗酸菌感染症 |

| 資格 |

日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医 日本呼吸器学会 呼吸器専門医・指導医 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・指導医 日本結核・非結核性抗酸菌症学会 結核抗酸菌症認定医・指導医 ICD制度協議会 ICD(インフェクション・コントロール・ドクター) |

| 年度 | テーマ「症例報告リレー」 |

|---|---|

| 令和元年度 | 「体位により変化する呼吸~呼吸リハビリテーションへの応用~」 |

| 令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症の影響で開催せず。 |

| 令和3年度 | 同上 |

| 令和4年度 | 「チームで行う嚥下診療~入院から在宅へ~」 |

| 令和5年度 | 「変形性股関節・膝関節症患者に対する保存期の関わり方」 |

| 令和6年度 | 「COPD患者に対する急性期から在宅までの関わり」 |

| 令和元年8月5日 | 「理学療法士からみたサルコペニア、フレイル対策」 |

| 令和元年10月7日 | 「理学療法士からみた脳卒中、循環器病、慢性腎臓病、尿失禁対策」 |

| 令和元年12月2日 | 「作業療法士、言語聴覚士からみた認知症、肺炎対策」 |

| 令和2年 | 新型コロナウイルス感染症の影響で開催せず。 |

| 令和3年 | 同上 |

| 令和4年 | 同上 |

| 令和5年 | 「理学療法士からみたサルコペニア・フレイル対策」 |

| 令和6年 | 「フレイル教室」 |

【学会発表】

・白井裕美子、林亮太、西原賢在:functional MRIにて言語野を同定するための言語タスクの検討. 第25回日本言語聴覚学会, 兵庫, 2024.6.22

・針生智美,垣内優芳,白井裕美子,小柳圭一,小林光,中野元,田中利明,西原賢在,多田公英:結核患者の入院時SARC-CalFが退院時Functional Oral Intake Scaleに及ぼす影響. 第25回日本言語聴覚学会, 兵庫, 2024.6.22

・本城美玖、白井裕美子、垣内優芳、針生智美、田中利明:誤嚥性肺炎を呈した超高齢患者に対する摂食嚥下訓練~舌筋力訓練を含む摂食嚥下訓練が舌圧に及ぼす効果~. 第25回日本言語聴覚学会, 兵庫, 2024.6.22

・中野元,垣内優芳,小柳圭一,小林光,針生智美,田中利明,西原賢在,小野くみ子:糖尿病を有した活動性肺結核患者における身体機能と日常生活動作. 第10回日本糖尿病理学療法学会学術大会, 広島, 2024.9.21

・海老名葵, 櫻井三希子, 筧哲也, 宇都宮紀明, 宮﨑有, 金丸聰淳:ロボット支援前立腺全摘除術施行前からの骨盤底筋体操の指導と術後QOLの関連の検討. 第62回日本癌治療学会, 福岡, 2024.10.24

・Koki Asai, Yoshimitsu Shimomura, Kentaro Iwata, Jumpei Oba:Longitudinal changes in the daily life performance and mental functions among recipients of hematopoietic stem cell transplant. The 8th Asia Pacific Occupational Therapy Congress 2024, 北海道, 2024.11.8

・垣内優芳, 井上達朗, 小林光, 海老名葵, 中野元, 筧哲也, 田中利明, 西原賢在:肺結核患者における入院時の全身炎症は嚥下機能を低下させる. 第8回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会近畿支部学術大会, 大阪, 2024.11.30

【論文】

・ 中野 元,垣内 優芳,中田 庸介,小野 くみ子:維持血液透析患者へのレジスタンストレーニングによるPhase Angleの改善効果:症例報告:理学療法科学2024年39号(2),2024

・大庭潤平編著(分担執筆:淺井康紀):作業療法管理学入門 第3版:p10,58-63, 106,192-193,2024

・Hikaru Kobayashi, Koutatsu Nagai, Yasuhiro Shimamura, Masami Hidaka, Akiko Mori, Kaoru Sakuma, Tomoyuki Ogino: Relationship between postoperative dietary intake and walking ability among older adults with hip fracture: A retrospective study: Clinical Rehabilitation Volume 39, Issue 2,2025