脳神経外科

脳神経外科

ご挨拶

診療科の特徴

- 神戸西地域の中核病院として、患者さんのニーズに応えるために努力しております。神経疾患の患者さんで治療が必要と思われる場合は、気軽にご連絡いただければすぐ対応させていただきます。頭痛・発熱が続き、風邪として治療されていたくも膜下出血例もございますので、疑われた場合はいつでもご相談ください。

- 脳梗塞の急性期症例は、神経内科医と協力し、t-PAおよびカテーテルによる超急性期血栓回収にて直ちに治療を開始できる体制を組んでおります。また、一過性脳虚血や軽い脳梗塞の慢性期であってもバイパス手術、頸動脈内膜剥離術、頸動脈ステント留置術などが必要な場合がありますので、ご紹介いただければ幸いです。くも膜下出血に対しては、開頭クリッピング術や血管内治療によるコイル塞栓術が、脳出血に対しては、開頭血腫除去術が24時間可能な体制をとっておりますので、疑わしい症例はいつなりともご紹介下さい。

- 良性脳腫瘍は手術にて完治を目指し、悪性脳腫瘍は手術、放射線治療、化学療法を駆使し、生存期間の延長とともにADLの維持も目指しています。転移性脳腫瘍は手術、定位的放射線治療により脳内病変のコントロールは可能となっています。

- 西神戸脳神経外科カンファレンス、脳腫瘍カンファレンス、定位放射線治療カンファレンスなどオ―プンカンファレンスを随時、院内にて開催していますので、どうぞご参加ください。

- 各疾患の治療の詳細や実績については当院のホームページ上に記載していますので一度ご覧いただければ幸いです。

- 若い医学生に第一線で働く脳神経外科医の役割とその魅力を理解して頂くために、積極的に実習を希望する医学生も受け入れています。

診療内容

1 脳血管障害

脳血管障害は大きく分けて、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3種類があります。これらは脳卒中と言われることもあります。脳卒中を引き起こす原因疾患は数多くありますが、ここでは、脳神経外科での治療の対象となる疾患について説明します。はじめに切って行ういわゆる外科的手術(手術治療)を、次いで頭を切らずにカテーテルで行う血管内治療を説明します。当院では、個々の患者さんの病状に応じて両方の治療法を使い分けています。

1.1 手術治療

1.1.1 頸動脈狭窄症

脳梗塞は全脳卒中の約7割を占める頻度の高い疾患で、片麻痺や言語障害のような後遺症を来したり、時に死に至ることもあります(脳卒中は日本人の4大死亡原因の一つです)。頸動脈狭窄症は、脳梗塞の原因の約10%を占めていますが、手術により脳梗塞を予防できることが1990年代より大規模臨床試験により証明されています。以下にその結果を簡単に説明します。

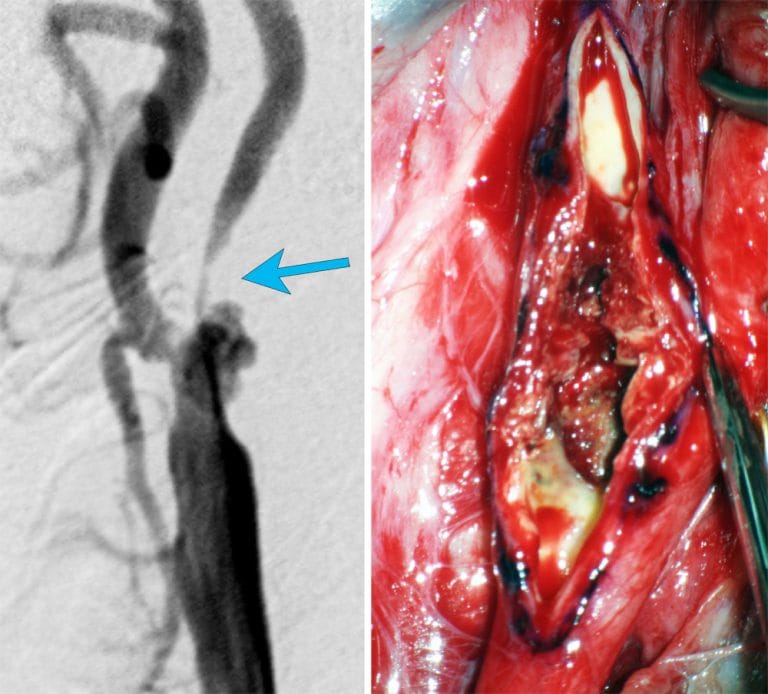

<Figure1:頸動脈狭窄症の血管撮影像と術中所見>

(1-1)症候性内頚動脈狭窄症(症状のある70%以上の高度狭窄の場合)−2年間の観察

脳虚血を有する70%以上の頸動脈狭窄症の場合(2年間)

| 薬物療法 | 手術 | 絶対的危険率減少 | 相対危険率減少 | |

|---|---|---|---|---|

| 同側脳梗塞 発生率 |

26% | 9% | 17% | 65% |

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

つまり、症状が出た70%以上内頚動脈狭窄症の方は、薬だけだと2年間に26%が脳梗塞になるのに対して、頸動脈内膜剥離術を行うと2年間に9%(手術の合併症も含む)にまで減らすことが出来るということです。26% – 9% = 17%の差がある(統計学的に有意)ということになります。100%を17%で割ると約6になります。これは6人手術をすれば1人脳梗塞になるのを防げるということを意味しており、手術は薬だけの治療に比べて、優れた予防効果があるということになります。

(1-2)症候性内頚動脈狭窄症(症状のある50-69%の中等度狭窄の場合)−5年間の観察

脳虚血を有する50-69%の頸動脈狭窄症の場合(5年間)

| 薬物療法 | 手術 | 絶対的危険率減少 | 相対危険率減少 | |

|---|---|---|---|---|

| 同側脳梗塞 発生率 |

22.2% | 15.7% | 6.5% | 29% |

※ 表の内容が全て表示されていない場合は、横にスライドしてください。

こちらの表は、もう少し程度の軽い狭窄率であっても、症候があれば、手術をした方が良い結果が得られた(統計学的に有意)ことを示しています。

(1-3)頸動脈狭窄症の手術治療

頸動脈内膜剥離術と頸動脈ステント留置術の2種類の方法があります。それぞれについて簡単に説明します。

(1-3-1) 頸動脈内膜剥離術

全身麻酔下に頸部に10cm程度の切開を加え、頸動脈を露出して切開し頸動脈壁のプラークを摘出して綺麗にした後に縫合します。

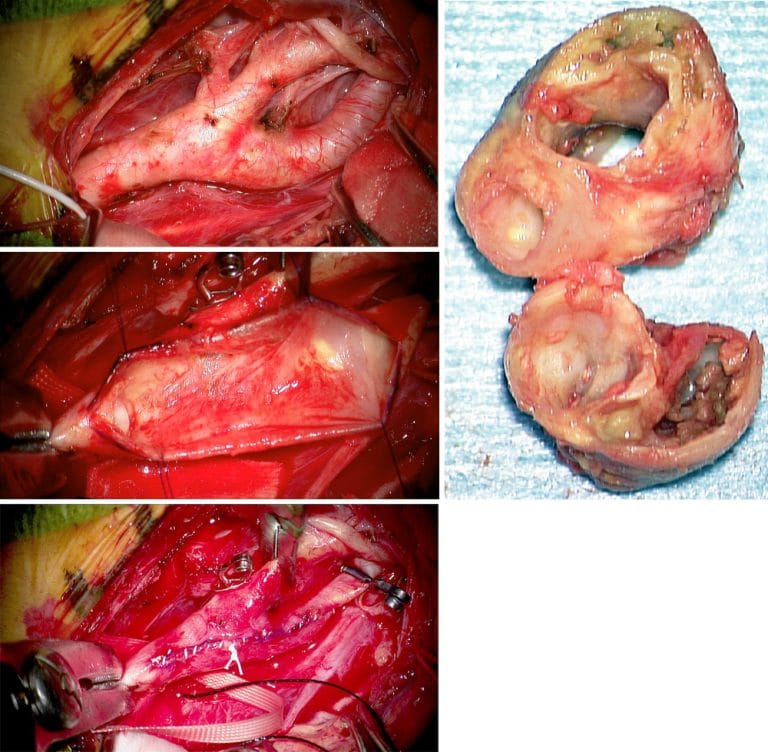

左頸動脈を剥離、露出し(左上図)切開してプラーク(右図)を摘出し、動脈壁を綺麗に掃除して(左中図)縫合閉鎖します(左下図)

<Figure2:頸動脈内膜剥離術>

(頸動脈内膜剥離術の手術動画)

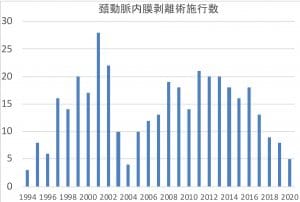

現在行っている手術法を確立した1994年9月~2020年3月までに、我々は、382例(年ごとの手術数は下図を参照)の頸動脈内膜剥離術を行ってきました。術後30日以内の合併症は、軽度の右上肢麻痺が出現した方が1人(0.3%)、軽度の半身麻痺が出現した方が2人(0.5%)、中程度の半身麻痺と言語障害(失語)が出現した方が2人(0.5%)、重度の半身麻痺が出現した方が2人(0.5%)、残念ながら亡くなられた方が2人(0.5%)で、合計2.4%、成功率97.6%であり、大規模臨床試験を上回る成績を挙げています。

(1-3-2)頸動脈ステント留置術

後述の脳血管内手術の項で説明します。当科では、個々の患者さんによって、最適な治療法になるように、頸動脈内膜剥離術と頸動脈ステント留置術を使い分けております。今後も、頸動脈疾患のより安全な手術と治療成績の向上に努めて参ります。

1.1.2 内頸動脈閉塞症

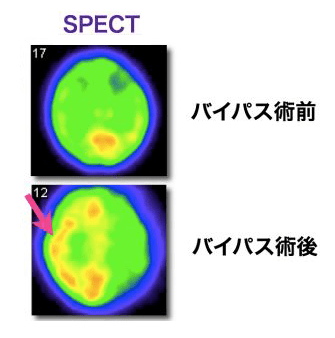

内頸動脈閉塞症は、脳梗塞の原因の15%までを占めると言われています。閉塞の最も多い原因は動脈硬化です。脳循環が不良であれば(血の巡りが悪ければ)皮膚の血管(浅側頭動脈)を脳の表面の血管に繋ぐバイパス術を行うことにより、脳梗塞が予防できるという研究が日本でなされており (JET study)、我々もその方針に従って治療を行っております。

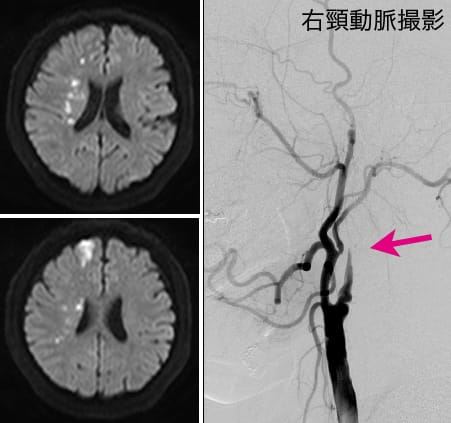

MRIの白いところが脳梗塞を示しており、頸動脈撮影の矢印は内頸動脈の閉塞部位を示しています。バイパス術は、下の動画のように、顕微鏡で拡大してみながら、1 mm程度の脳表の動脈に1.5 mm程度の浅側頭動脈を、髪の毛よりも細い糸を使って縫い合わせるものです。これで皮膚の動脈から脳に血流を送り込み、不足した脳血流を補うことにより脳梗塞を予防します。

<Figure4:内頸動脈閉塞症のMRI画像と血管撮影像>

(浅側頭動脈中大脳動脈吻合術(バイパス術)の動画)

緑のシリコンシートの目盛りは1 mmを表しています。特殊な色素を用いた術中血管撮影により吻合前後の血管の血流を確認しています。吻合後の血流の方が遥かに勢いが良く、血流が改善されていることがよく分かります。

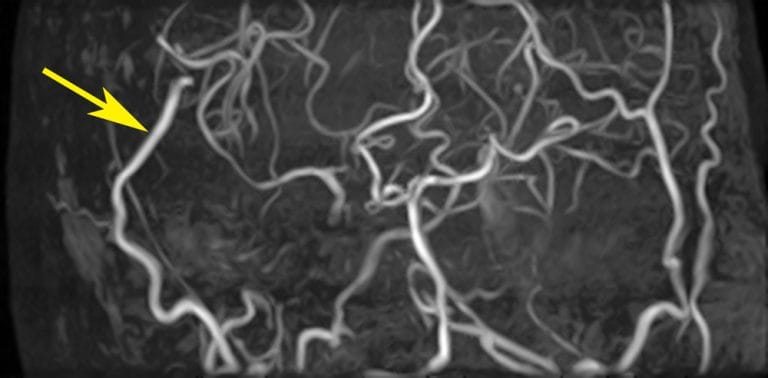

矢印は吻合した浅側頭動脈がよく流れていることを示しています。

<Figure5:上の動画の患者さんの術後の頭部MRA>

1.1.3 もやもや病

もやもや病は両側内頸動脈の終末部と周囲の動脈が慢性進行性に狭窄、閉塞し、それに伴う不足した血流を補うための異常血管網の形成を認める原因不明の疾患です。1年間に新たに発病するのは10万人あたり0.35〜0.94人と報告されており、かなり珍しい病気ですが、日本や韓国のような東アジアに多いとされています。

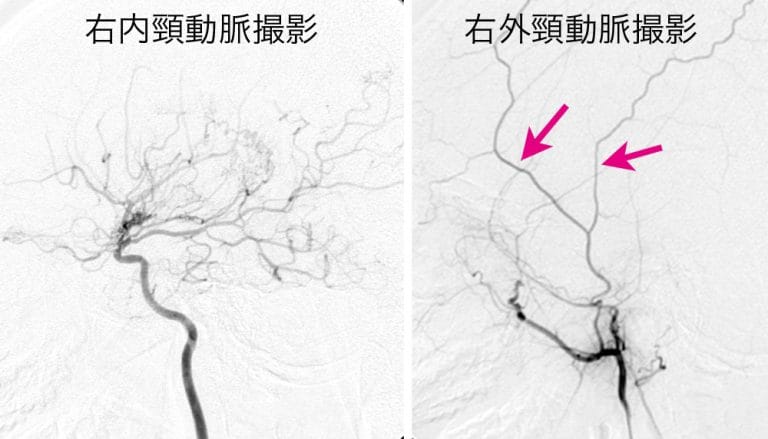

内頸動脈撮影でもやもやした血管が見られます。外頸動脈撮影の矢印は浅側頭動脈の2本の枝を示しています。これを吻合に用います。

<Fugure6:もやもや病の術前脳血管撮影>

無症状で偶然見つかる場合から、脳虚血症状で発症する場合や、脳出血を起こす場合など症状は様々です。発症年齢には2つのピークがあり、一つは5歳ごろ、もう一つは40歳ごろです。典型的には、子供が泣いたり、ピアニカやハーモニカを吹いたり、走ったりなど、過換気になると失神や脱力発作が起こります。成人の場合も、脱力発作などの虚血発作で発症することが多いですが、出血で発症することもあり、大きな障害を残したり、死に至ることもあります。

(3-1)もやもや病の治療

もやもや病に有効な薬剤は現在のところありません。基本的には脳血流を増やす手術、すなわち、血行再建術を行います。これには以下の3種類があります。

【 直接バイパス 】

【 間接バイパス 】

【 直接バイパス+ 間接バイパス 】

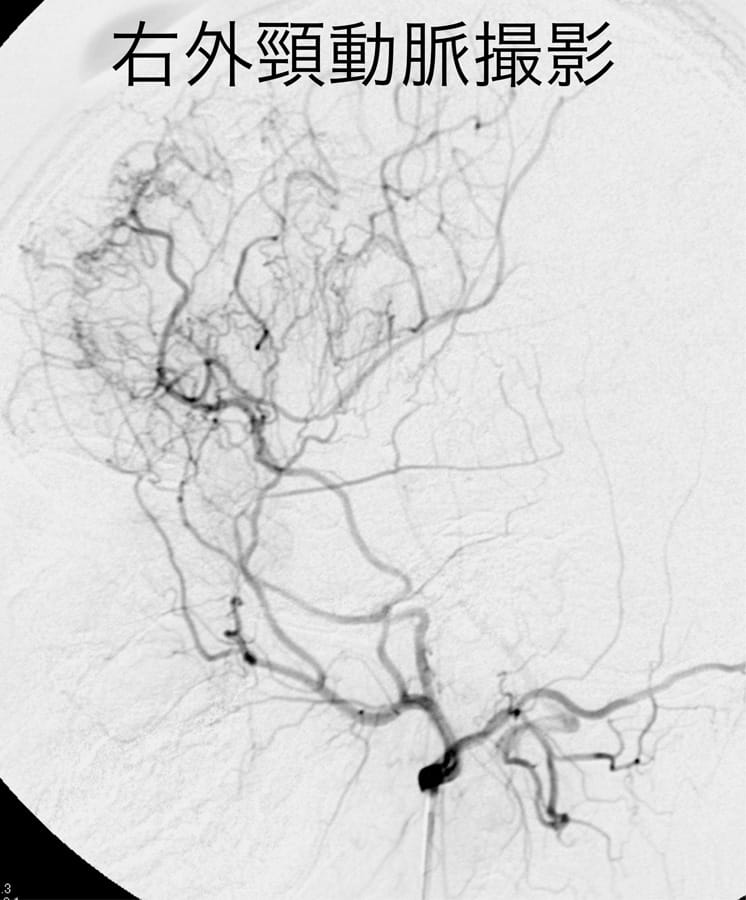

直接バイパス+間接バイパス術後の外頸動脈撮影で、多くの新生血管が脳に入っているのが分かります。

<Fugure7: もやもや病の術後脳血管撮影>

直接バイパス+間接バイパス術後に手術を行った右側の脳血流が改善していることが分かります(矢印)。

<Fugure8:もやもや病の脳血流検査(SPECT)>

(3-1-1)直接バイパス

代表的なものは、前述の浅側頭動脈中大脳動脈吻合術ですが、もやもや病の脳表動脈は薄く脆弱であり、動脈硬化性内頸動脈閉塞の場合より技術的に困難なことが多いです。術直後よりの脳循環の改善が期待できますが、過灌流(血流が増え過ぎた状態)により痙攣などの症状が出現する可能性が間接バイパスよりも高いです。

なお、最近の研究では、もやもや病における脳出血の再発を防ぐためには、両側の直接バイパスが有効であることが判明しました(JAM試験: Japan Adult Moyamoya Trial)。

(3-1-2)間接バイパス

もやもや病に特有の手術手技であり、直接血管を吻合するのではなく、浅側頭動脈、硬膜(脳を包む血管豊富な膜)、骨膜、筋肉などを脳表に密着させるなどして、これらの組織から脳への新生血管の発達により脳循環を改善しようとする手法です。侵襲は少ないのですが、即効性は期待できず、血管が発達するまでに3〜4ヶ月かかります。

(3-1-3)直接バイパス+間接バイパス

上記2種の治療法を両方とも行います。両方の良いところどりができ、最も効果的と考えられますが、最も手間ひまがかかる方法でもあります。当科では、この方法をとっております。Figure 6、7、8を御覧ください。

1.1.4 脳動脈瘤

脳動脈瘤は、破裂するとくも膜下出血を起こし、3分の1から2分の1の方は死に至るとされています。当科では、破裂動脈瘤は緊急手術を行い、未破裂で発見された場合は、治療が必要がどうかを大きさ、形、部位、年齢、全身状態などを勘案して、決定し、適応があると判断すれば手術を行います。 治療法には、(1) 開頭クリッピング術、(2) コイル塞栓術(血管内治療)の2つの方法があります。ここでは、開頭クリッピング術について説明します。コイル塞栓術については、血管内治療の項で詳述します。

(術前CT血管撮影)

術前CT血管撮影で、大型の左内頸動脈後交通動脈分岐部動脈瘤が認められます。

(手術動画)

大型で頸部の広いタイプの動脈瘤であり、開頭クリッピング術を行いました。動脈瘤は完全に閉鎖され、針で突いても持続的な出血が起こらないことを確認しています。

(術後CT血管撮影)

術後CT血管撮影では、動脈瘤はクリップにより完全に消失しています。

脳血管内手術

脳血管内手術とは頭皮や頭蓋骨を切ることなく、脳の病気に対して血管の中から到達する手術法です。脳血管撮影という、カテーテルと造影剤を使って脳血管を撮影する検査法から発展しました。

脳の血管は大動脈を介して全身の血管に繋がっているため、足の付け根や肘の血管など、体表の近くを通る血管からカテーテルを挿入し、大動脈を通じて脳の血管まで進めることができます。脳血管内治療ではさらに細いマイクロカテーテルを入れて病気のある部位まで進めていき、様々な道具や薬品を用いて病気を治療します。1990年代以降カテーテルなどの道具の改良に伴い急速に発展してきました。

様々な疾患が脳血管内治療の対象となりますが、主に金属コイルや接着剤などを使って病変部を閉塞し、出血を予防する手術(脳動脈瘤や解離性動脈瘤、脳血管奇形などに対する塞栓術)と、狭くなった血管を広げたり詰まった血栓を除去して血液の流れを改善させ脳梗塞を防ぐ手術(頚動脈狭窄症や脳動脈狭窄症に対するステント留置術、あるいは血栓除去術など)に大別されます。このほかにも脳腫瘍の開頭術前に術中出血を減らす目的で栄養血管を閉塞したり、血管奇形や外傷に伴う止血困難な鼻出血の止血などにも応用することがあります。また脊髄の血管病変に対しても血管内手術は可能です。手術手技に加えて使われるカテーテル、コイル、ステントなどの道具は日々進化を続けており、対象疾患が拡大し治療成績が向上してきています。

実際の手術では足の付け根や肘の血管にシースという短いチューブを挿入し(これが血管への入り口になります)、それを通してガイディングカテーテルと呼ばれる直径2〜3mmのチューブを首の血管まで誘導します。さらにガイディングカテーテルの中にマイクロカテーテルという直径1mm程度のチューブをいれて病変部まで到達し、金属コイルなどを用いて病変部を閉塞させます。血管を拡張させる場合には、マイクロカテーテルの代わりにバルーンカテーテルという拡張用の風船がついたカテーテルや、ステントという金属製の筒を病変部に通して治療します。

この治療法の利点は、

- 開頭を要する外科手術に比べて、体に加わる侵襲が非常に少ない。

- 術後の回復が早いため、入院期間が短い。

- 開頭手術では到達困難な脳の中心部分にも、周辺の脳に影響を与えず到達できる。

- 手術に要する時間が短く、病気によっては局所麻酔でも施行できる。

などが挙げられます。

当院では脳血管内手術単独で完結する疾患に加え、脳血管内手術と開頭手術や放射線治療を組み合わせた集学的な治療も可能です。これまでなら治療困難と思われたような症例に対しても、良好な治療経過が得られています。症例ごとにカンファレンスを行い、最も安全で、最も効果的で、患者さんにとって最善の治療を提供します。

代表的な症例について提示します。

1.2.1 脳動脈瘤に対するコイル塞栓術

脳動脈瘤が破裂して出血すると”くも膜下出血”をきたし、突然の激しい頭痛や吐気、意識障害などの症状を呈します。破裂していない動脈瘤を”未破裂動脈瘤”、破裂した動脈瘤を”破裂動脈瘤”といいます。特に破裂動脈瘤では再出血により病状の更なる悪化をきたすため、緊急手術を行う必要があります。コイル塞栓術は、カテーテルを通じて動脈瘤の中にプラチナコイルを詰め込み、血液が入らないようすることで出血を防ぎます。

【代表症例】

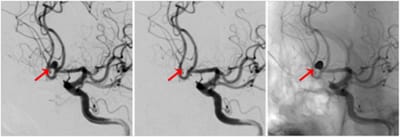

72歳女性、無症状ですが頭部MRA検査で偶然 未破裂脳動脈瘤が発見され、破裂防止目的でコイル塞栓術を行いました。動脈瘤はプラチナコイルで完全に塞栓されました。

(左)治療前:脳血管の分岐部に嚢状の動脈瘤があります。

(中)治療後:動脈瘤は血液の流入がなくなり造影されなくなりました。

(右)治療後:留置されたコイルの塊が確認されます。

1.2.2 頚動脈狭窄症に対するステント留置術

心臓から脳の間の頚動脈が動脈硬化などで細くなると、頚動脈狭窄症となり脳梗塞の原因となります。生活の欧米化の影響もあり、特に増加してきている疾患です。ステント留置術は、ステントと呼ばれる金属のメッシュでできた筒を、細くなった頚動脈に誘導して血管を拡げます。

【代表症例】

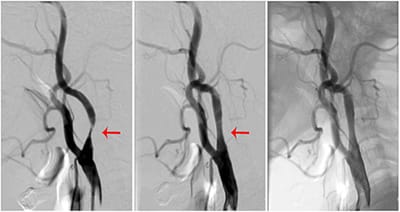

63歳男性、突然右上肢が脱力すると同時に左眼が見えなくなる発作がおこり、数分間で完全に回復しました。一過性脳虚血発作と診断され、その後の精密検査で発作の原因が頚動脈狭窄症と判明したので、ステント留置術を行いました。ステント留置後には上記のような発作は繰り返さないようになりました。

(左) 治療前:内頚動脈がとても細くなっています。

(中) 治療後:内頚動脈が太くなり、血流が良くなりました。

(右) 治療後:留置されたステントが確認されます。

1.2.3 脳動脈閉塞症に対する血栓除去術

発症から4.5時間以内の急性期脳梗塞では第一に血栓溶解療法(点滴治療)を行います。ただし、4.5時間を超えた場合(発症時間が不明な場合も含む)や、血栓溶解療法が行えない場合(既往症など様々な条件で投薬できないことがあります)、さらには血栓溶解療法を行ったにもかかわらず閉塞血管の再開通が得られなかった場合などでは、カテーテルを閉塞血管まで進めて特殊な機材で血栓を直接回収することができます

【代表症例】

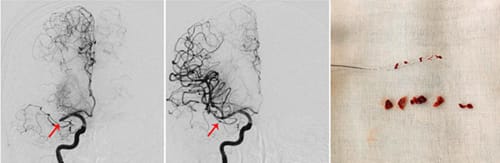

80歳女性、突然意識がもうろうとなり左半身に麻痺が出現したため救急搬送されました。頭部MRIでは右側の脳血管閉塞が確認されましたが、採血結果から血栓溶解剤を用いた点滴治療が行えませんでしたので、カテーテルを使って血栓除去術を行いました。閉塞血管の再開通後には症状が完全に回復しました。

(左) 治療前:矢印の部位で脳血管がつまっています。

(中) 治療後:再開通が得られ、末梢まで血流が回復しています。

(右) 血栓除去術用の特殊なカテーテルと、回収された血栓です。

1.2.4 脳動静脈奇形に対する血管塞栓術+開頭摘出術など集学的治療

脳を灌流する血液は動脈→毛細血管→静脈の順に流れますが、脳血管が形成される胎生期の異常によって毛細血管が形成されず、動脈と静脈が直接つながってしまった先天奇形を脳動静脈奇形といいます。毛細血管がないため非常に高い圧力の動脈血液が直接静脈へ流れ込み、また動静脈奇形の血管は正常血管に比べて脆いため、脳出血やくも膜下出血を起こして死亡や重篤な後遺症をきたすことがあります。正常血管と異常血管を正しく判別し、開頭手術で動静脈奇形を摘出するのが最も確実性の高い治療方法ですが、難易度の高い手術となります。

当院では脳血管撮影で詳細に病態を把握し、開頭手術前に脳血管内手術によって異常血管を閉塞させたり、開頭手術中に脳血管撮影を行って安全かつ完全な動静脈奇形の摘出を行っています。また開頭手術が困難な部位の脳動静脈奇形では、脳血管内手術と放射線治療を組み合わせて治療を行うことも可能です。

【代表症例】

45歳男性、前日に強い頭痛が出現し、症状が改善しない為に救急受診されました。頭部CTではくも膜下出血があり、精密検査で脳動静脈奇形が出血原因であると判明しました。開頭手術では処置が難しいと思われる異常血管に対して、あらかじめ脳血管内手術で塞栓術を行い、続いて開頭手術で脳動静脈奇形を完全に摘出しました。

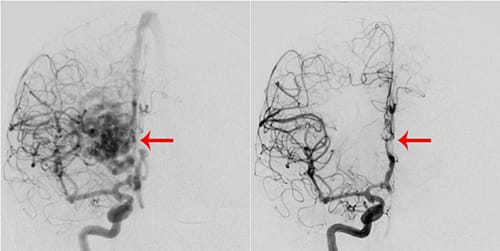

(左) 治療前:矢印の部位に脳動静脈奇形が見られます。

(右) 治療後:脳動静脈奇形は完全に摘出され、正常血管のみとなりました。

2 脳腫瘍

頭蓋および脊柱管に発生する腫瘍の診断と治療を行っています。頭蓋にできる腫瘍には頭蓋骨腫瘍、脳腫瘍があります。脊柱管にできる腫瘍には脊椎腫瘍、脊髄腫瘍があります。腫瘍には良性腫瘍と悪性腫瘍があります。

診断

症状から頭蓋骨腫瘍、脳腫瘍、脊椎腫瘍、脊髄腫瘍を疑った場合は、CT検査やMRI検査を行います。必要に応じて、脳血管撮影検査、シンチグラム、PET検査、腫瘍マーカーの検査(血液検査、髄液検査)や内分泌学的検査を行います。通常は病理学的検査で確定診断が得られます。

治療

良性腫瘍に対しては、腫瘍の部位、腫瘍による症状の有無、定期的な検査で増大の有無、年齢、全身状態に応じて治療法を決定します。良性腫瘍の場合は通常手術治療(手術で腫瘍を摘出します)。一部のホルモン産生下垂体腺腫のように、薬物治療を行なうこともあります。摘出が困難な部位や、年齢や全身状態に応じて放射線療法を行うこともあります。無症候性で小さい良性腫瘍の場合は、経過観察(定期的な診察や検査)のみ行うこともあります。悪性腫瘍に対する治療法としては、手術治療、化学療法、放射線療法(当院の放射線治療専門医と連携)、免疫療法などがあります(集学的治療と呼ばれています)。腫瘍が発生した部位や年齢、全身状態、腫瘍の病理学的診断の結果を参考にして治療法を決定します。

安全で正確な手術を行うための配慮

手術で正確に摘出するために、手術用顕微鏡や内視鏡システムを使用します。またニューロナビゲーションシステム、術中超音波エコー、術中造影剤を使用して腫瘍を摘出します。術後に麻痺症状が悪化することを防ぐために、手術中に電気生理学的なモニター(感覚神経、運動神経)を実施することにより、神経症状の悪化を可能な限り防ぐよう努めています。 詳しくは脳神経外科外来担当医にご相談ください。

2.1 髄膜腫

脳を包むくも膜の細胞から発生します。90%以上は良性です。まれに再発および転移しやすい悪性のタイプがあるので、正確な病理診断が必須です。

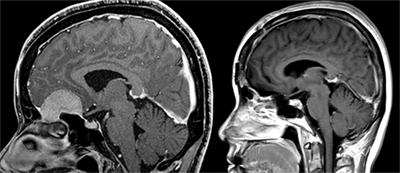

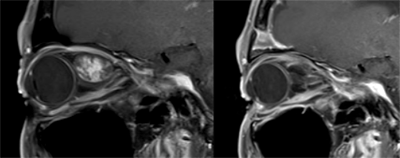

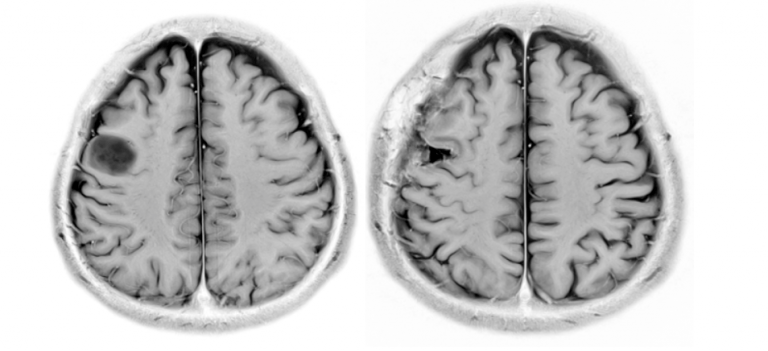

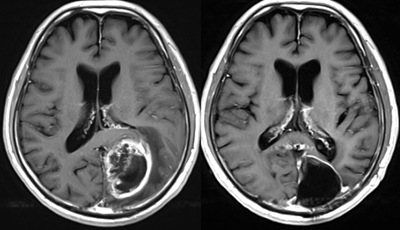

頭痛や嗅覚障害で発症した嗅窩部髄膜腫(左術前、右術後)。

小脳橋角部髄膜腫(左術前、右術後)。

トルコ鞍結節部髄膜腫 視野障害(両目ともに耳側の視野が欠ける)で発症しました。トルコ鞍結節部から右視神経管内の髄膜腫(左術前、右術後)を摘出しました。術後視野障害は改善しました。

2.2 眼窩内腫瘍

眼窩内に発生した血管腫(左術前、右術後)。

2.3 頭蓋咽頭腫

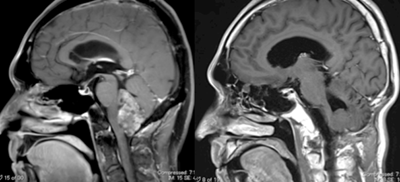

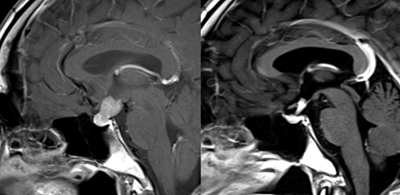

左が手術前、右が手術後。

2.4 下垂体腺腫

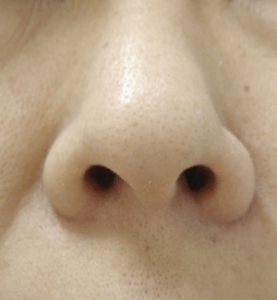

両目の両外側の視野欠損(視野が欠ける)の症状がありました。経鼻的(鼻の穴)からアプローチをして下垂体腫瘍を摘出しました。左が摘出前、右が摘出後。手術後に視野欠損は改善しました。

下垂体腺腫手術後の鼻の写真です(左経鼻)。

2.5 神経膠腫(星細胞腫、乏突起膠腫)

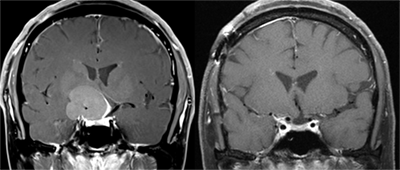

神経膠腫の術前(左)、術後(右)です。全身性の痙攣発作で発症しました。手術で摘出し病理検査をした結果、乏突起膠腫(IDH変異あり、WHO グレードⅡ)、染色体異常(1p/19q LOH)ありと判明しました。術後麻痺はありませんでした。この例のように運動野の近くに腫瘍がある場合は、手術用顕微鏡、ニューロナビゲーションシステム、神経筋モニタリング(MEP、SEP)を利用して術後麻痺などの合併症を減じ、安全で確実な摘出を目指します。

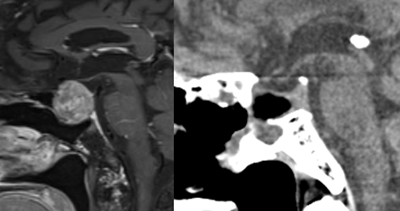

2.6 上衣腫

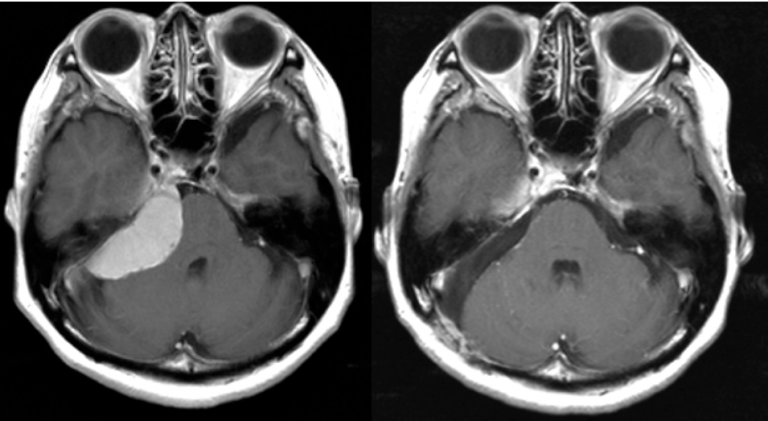

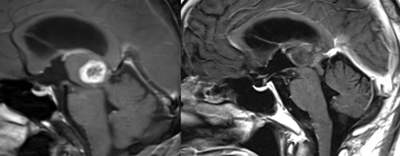

意識障害、歩行障害、頭蓋内圧亢進症状(頭痛、嘔吐)。第4脳室に発生した上衣腫。手術で摘出しました(左術前、右術後)。

失行、頭蓋内圧亢進症状(頭痛、嘔吐)で発症した退形成性上衣腫(左術前、右術後)。術後に症状は改善。

2.7 膠芽腫

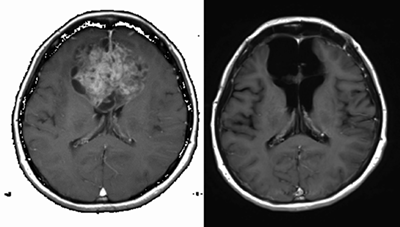

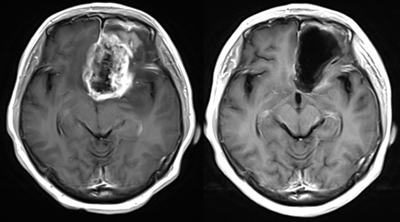

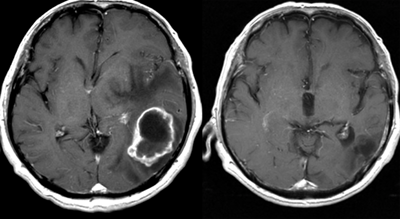

膠芽腫の術前術後(左術前、右術後)。術前にみられた頭蓋内圧亢進症状や麻痺、言語障害は術後改善しました。放射線治療と化学療法(テモゾロミド内服)を行いました。膠芽腫も詳しい病理検査をします。MGMTと呼ばれる蛋白が発現していると再発しやすいことが分かっています。本症例ではMGMTが発現していました。約6ヶ月で転移病変が出現したので放射線治療を追加しました。

膠芽腫を手術で摘出しました(左術前、右術後)。術前にみられた頭蓋内圧亢進症状と失調症は改善しました。本症例ではMGMTが発現していませんでした。放射線治療と化学療法(テモゾロミド内服)を行いました。

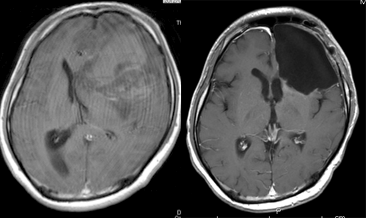

失語症、意識障害、歩行障害で発症しました。左視床膠芽腫と水頭症があります。膠芽腫は開頭して可及的に提出しました。失語症と意識障害、歩行障害は改善しました。記名力低下が残りました。水頭症は神経内視鏡下に第3脳室底開窓術を行いました。左が術前、右が術後。腫瘍が摘出され、第3脳室底に穴が空いています。

失語症と右不全片麻痺が出現した膠芽腫の再発例です。左が術後、右が術前。術前の症状は改善しました。

2.8 髄芽腫、悪性胚細胞腫

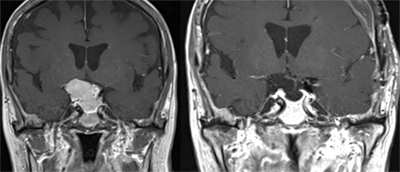

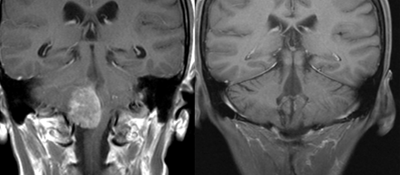

左が手術前、右が手術後です。髄芽腫と診断され、術後に放射線療法と化学療法(シスプラチン、ビンクリスチン、シクロフォスファミド)をしました。

悪性胚細胞腫。化学療法(イフォスファミド、シスプラチン、エトポシド)で腫瘍が著明に縮小し、放射線療法(全脳室および局所照射)で腫瘍は消失しました(左治療前、右治療後)。

2.9 転移性脳腫瘍

転移性脳腫瘍の術前(左)と術後(右)。術前にみられた右不全片麻痺、計算ができない症状、字が書けない症状は改善しました。視野障害(右側が欠ける)は改善しませんでした。術後癌に対する化学療法を呼吸器内科で受けました。

3 研究、その他

現在、当院では、「日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND)」に協力しています。2018年1月から当院脳神経外科に入院された患者さんの臨床データを解析させて頂き、脳神経外科医療の質の評価に役立てることを目的としています。解析にあたって提供するデータは、提供前に個人を特定できない形に加工した上で提供しますので、患者さんの個人のプライバシーは完全に保護されます。本研究の解析に自分のデータを使用されることを拒否される方は、当事業実施責任者の脳神経外科細田弘吉にその旨お申し出下さいますようお願い致します。その他研究事業についての資料の閲覧を希望される方は、研究班ホームページ (http://jns.umin.ac.jp)をご参照下さい。

-

にしはら まさみつ

西原 賢在

平成6年 卒

役職 脳神経外科部長 兼

リハビリテーション科部長専門分野 脳腫瘍の診断と治療、脳神経外科全般

資格 医学博士、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、神経内視鏡技術認定医、がんリハビリテーション研修修了医、リハビリテーション科部長兼任、神戸大学医学部脳神経外科臨床教授

-

あしだ のりあき

蘆田 典明

平成12年 卒

役職 救急科部長 兼

脳神経外科参事

専門分野 脳神経外科全般、脳血管障害、脳血管内治療

資格 医学博士、日本脳神経外科学会専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本脳卒中の外科学会技術指導医、日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医(Onyx認定実施医、フローダイバーターシステム認定実施医)

-

やまにし しゅんすけ

山西 俊介

平成26年 卒

役職 副医長

専門分野 ・脳神経外科全般

・脳血管障害

・脳血管内治療

資格 ・医学博士

・日本脳神経外科学会専門医

・日本脳神経血管内治療学会専門医

・ISLSディレクター

-

きむ よんじゅ

金 永珠

令和2年卒

役職 専攻医3年次

専門分野 脳神経外科全般

-

ほそだ こうきち

細田 弘吉

昭和57年 卒

役職 非常勤医師

専門分野 脳血管障害、良性脳腫瘍、顔面痙攣、三叉神経痛

資格 医学博士、日本脳神経外科学会専門医、神経内視鏡技術認定医、日本脳卒中学会専門医、日本脳卒中の外科学会技術指導医

-

きたの りょうた

北野 良多

令和4年 卒

役職 専攻医

専門分野 脳神経外科一般

|

診療室 |

月曜 |

火曜 |

水曜 |

木曜 |

金曜 |

|

112 |

AM 交替 |

||||

|

113 |

AM 細田 PM 蘆田 |

西原 |

AM 蘆田 PM 脳血管内治療外来 |

AM 西原 PM 脳腫瘍外来 |

AM 山西 |

※火曜日のみ受付時間は10時30分までです。

受診について

診療科一覧に戻る