臨床検査技術部

臨床検査技術部

スタッフ紹介

| 一般、血液、臨床化学、免疫部門 (株)LSIメディエンス)14名 |

|

|---|---|

| 細菌、結核、輸血、病理部門 14名 |

|

| 生理検査部門16名 |

|

| 採血室その他6名 | |

|

医療情報技師2名 |

|

|

遺伝子分析化学認定士(初級)1名 |

|

|

化学物質管理者2名 |

|

トピックス1(勤続2年目技師)

西神戸医療センターに入職し、生理機能検査部門に配属されて1年が経ちました。患者さんと対面して検査を行うこの部門では、患者さんの協力が不可欠な検査が多いです。そのため、どのような説明ならわかりやすいか、どうすれば気持ちよく検査を受けていただけるかを考え実行することを日々心がけています。

配属2年目と経験はとても浅いのですが、ありがたいことに心電図や肺機能検査をはじめエコー検査や神経生理機能検査に携わらせていただいています。初めての検査に不安を感じたり、不慣れな症例にあたって戸惑うたびに先輩技師が丁寧に指導してくださったりフォローしてくださったりするので、安心して検査に臨むことができています。

先輩技師の仕事ぶりはあまりに質が高く、未熟な自分がこのレベルに到達するまでには何年かかるのだろうかと思いますが、出来ないことを一つ一つ改善し、勉強や経験を重ねることで自分の検査の質を上げていきたいです。恵まれた環境に身を置けているということに感謝して、今後も精進してまいります。

トピックス2(勤続2年目技師)

神戸市立西神戸医療センターの生理機能検査部門に配属されて1年がたちました。私は生理機能検査の中でも心電図検査や肺機能検査、神経生理検査を主に行っています。生理機能検査は、検体検査と異なり、患者さんに直接携わることができる検査です。そのため、ただ検査を行い、検査値を出すのではなく、患者さんが安心して検査を受けられるような環境の整備、検査技師の配慮や工夫がとても重要であると感じています。1年働いて特に感じたことは、患者さんとの対話が検査に大きく影響を与えることです。検査に関する指示や説明を患者さんが不安無く理解していただくためにはどんな会話が必要か、どのように説明をしたら良いかを考えながら日々患者さんと向き合っています。検査時の対応に困った時や、検査結果に疑問を感じたときは、先輩技師がフォローに加えて、対応の仕方も丁寧に教えてくださるため、毎日学びながら検査をしています。

まだまだ未熟な部分も多く、検査に関する知識や技術についての勉強の毎日ですが、患者さんが安心して気持ちよく検査ができる検査技師を目指してこれからも精進していきます。

トピックス3(勤続2年目技師)

病理検査に配属されて2年目になりました。ルーチン業務では、組織の切り出し補助、生検材料のカセット詰めから組織の包埋、薄切、染色、病理医への提出までの一連の業務を行っています。病理診断が患者さんの治療方針を大きく左右するため、なるべく多くの情報を病理医へ提供できるように、これらの過程でいかに組織全体の質を保って提供できるかを考えて作業しています。加えて、検体処理における取り違えや事故が発生しないよう、病理技師・病理医とコミュニケーションをとりあい、精度管理、医療安全の面にも気をつけています。病理検査室では患者さんと接する機会はありませんが、患者さんの治療に密接に関わっていることを考えるとやりがいを感じます。また、細胞検査士資格の取得を目指しており、先輩方の手厚いサポートを受けながら症例スライドを鏡検しています。外来・病棟から届く細胞診検体では様々な症例を経験することができ、日々刺激を受けながら勉強しています。細胞診の検体処理においてもアドバイスをいただきつつ手技の向上に努めています。

現在、素晴らしい環境で業務出来ていることを実感しています。まだまだ一人前には程遠いですが、今後も引き続き責任をもって業務に取り組む所存です。

尿、血液、臨床化学検査

尿、糞便検査

重要かつ基本的な検査で、古くから行われています。尿中の細胞を調べ、糖、蛋白等を分析し、糖尿病や腎臓、尿路、膀胱疾患の有無を調べます。便の虫卵検査や髄液、精液の検査も行います。

血液検査

血液中の、赤血球、白血球および血小板の算定や分類により、貧血など血液の病気を調べます。凝固検査は血液の凝固に関連する情報が得られ止血、出血の状態を把握し、治療に役立ちます。骨髄検査は血液の病気をより詳しく調べるために必要な検査です。

臨床化学検査

体液(主に血液、尿、穿刺液)の成分(蛋白質、酵素、脂質、電解質等)を迅速、正確に定量分析します。この定量結果から、客観的情報を医師に提供して、病気の診断、治療、予防に貢献しています。尿・糞便検査、血液検査、臨床化学検査はオーダリングシステムを導入しているので検体採取から、検査結果報告まで原則として1時間以内を目標として検査しています。

免疫血清検査

この検査は抗原抗体反応を原理とした方法です。微生物(ウイルス、細菌等)が感染したときに起こる生体の防御反応(免疫反応)で出現する抗体の量を測定し、病態、病因解析に活用しています。代表的な検査として肝炎ウィルス、梅毒HIV等の免疫抗体検査が含まれます。また、癌などで産生される物質(腫瘍マーカー)や、甲状腺ホルモンなども測定しています。

臨床化学検査

24時間体制で年中稼動しています。直ちに救命しなければならない患者さんや術後管理に必須の検査項目に限定して実施します。本来の検査とは別のシステムで迅速に結果を報告しています。

血液検査説明

- WBC(白血球数)

- RBC(赤血球)

- Hb(ヘモグロビン量)

- Ht(ヘマトクリット量)

- PLT(血小板数)

- PT(プロトロンビン時間)

- APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)

- Fib(フィブリノーゲン)

- ATⅢ(アンチトロンビンⅢ)

- D-dimer(D-ダイマー)

- ESR(赤血球沈降速度)

- CRP(C反応性蛋白)

- TP(総蛋白)

- ALB(アルブミン)

- A/G比(アルブミン対グロブリン比)

- ChE(コリンエステラーゼ)

- T-Bil(総ビリルビン)

- AST(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ)

- ALT(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ)

- γ-GTP(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ)

- ALP(アルカリフォスファターゼ)

- LDH(乳酸脱水素酵素)

- CPK(クレアチンホスホキナーゼ)

- AMY(アミラーゼ)

- T-Chol(総コレステロール)

- BUN(尿素窒素)

- Creatinine(クレアチニン)

- eGFR(推算糸球体濾過量)

- Na(ナトリウム)

- K(カリウム)

- CL(クロール)

- Ca(カルシウム)

- BS(血糖)

- HbA1c(ヘモグロビンA1c)

- TG(中性脂肪)

- HDL-C(HDL-コレステロール)

- LDL-C(LDL-コレステロール)

- UA(尿酸)

- IP(無機リン)

- NH3(アンモニア)

- Fe(血清鉄)

- LIP(リパーゼ)

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| WBC(白血球数) | 40~90×102/μl |

| 白血球は細菌などを貧食し、免疫情報を伝達し、さらに免疫能を発現して生態防御にかかわっています。虫垂炎・肺炎・腎盂腎炎などの感染症があると一般に白血球数が増加しますが、ウィルス感染症の場合はかえって減少することもあります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| RBC(赤血球) | 男性420~550 女性380~500×104/μl |

| 赤血球は血液の主な細胞成分で、酸素を肺から各組識へ運ぶ働きを持っています。多血症、喫煙、慢性肺疾患や脱水状態で増加します。赤血球の減少する貧血状態では、動悸、立ちくらみなどの症状が現れます。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Hb(ヘモグロビン量) | 男性13.5~17.0 女性11.5~15.0 g/dl |

| 血液の赤い色は赤血球に含まれるヘモグロビン(血色素)によるもので、赤血球の働きの中心となっています。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Ht(ヘマトクリット量) | 男性39.5~50.0 女性35.0~44.0% |

| ヘマトクリット値は一定の血液量に対する赤血球の割合(容積)をパーセントで表したものです。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| PT(プロトロンビン時間) | 80~125% |

| 外因系の凝固機序をスクリーニングする検査です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | 25.0~35.0秒 |

| 内因系の凝固機序をスクリーニングする検査です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Fib(フィブリノーゲン) | 180~320mg/dl |

| 凝固第Ⅰ因子と呼ばれ、止血などの主役を担っています。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ATⅢ(アンチトロンビンⅢ) | 70~130% |

| 血液凝固を制御する因子の1つ、血栓症を予防する上で重要な抗凝固因子です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| D-dimer(D-ダイマー) | 1.00μg/ml未満 |

| フィブリンの分解産物で二次線溶が起こると上昇します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ESR(赤血球沈降速度) | 男性2~10 女性3~15mm/hr |

| 感染、炎症などで亢進します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| CRP(C反応性蛋白) | 0.5mg/dl以下 |

| 急性期反応蛋白で、あらゆる炎症のモニターとして有用です。 感染、腫瘍、外傷、虚血、自己免疫を問わず、スクリーニング、経過観察などに臨床的意義があります。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| TP(総蛋白) | 6.7~8.3g/dl |

| 血清中には80種類以上の蛋白が含まれ、種々の機能を持ち、生命維持に大きな役割を果たします。その総量を総蛋白として測定しています。脱水・免疫グロブリンの増加で高値を示し、栄養不良、肝障害、蛋白漏出性疾患などで減少します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ALB(アルブミン) | 3.8~5.1g/dl |

| 血清蛋白の50%を占めるアルブミンは、病気などで栄養状態が悪くなると減少するため、健康診断のスクリーニングとして大きな意味があります。 栄養不良、肝障害、蛋白漏出性疾患などで減少し、3.0~2.5 g/dl以下になると浮腫(むくみ)が出ます。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| A/G比(アルブミン対グロブリン比) | 1.1~2.0 |

| 血清蛋白はアルブミン(A)とグロブリン(G)に分けられ、その比率は健康な人では一定の範囲にありますが、病気によってはその比率が変化(主として減少)してきます。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ChE(コリンエステラーゼ) | 257~441U/l |

| アセチルコリン、コリンエステル、エステルを加水分解する酵素で、肝臓で合成されます。肝臓での代謝機能を反映し、低栄養、肝硬変、慢性肝炎、肝癌などで減少します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| T-Bil(総ビリルビン) | 0.2~1.2mg/dl |

| 直接ビリルビンと間接ビリルビンを合わせたものです。 黄疸、肝炎、肝硬変、溶血性貧血などで増加します。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| AST(グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ) | 10~30U/l |

| 心筋や肝細胞に多く含まれ、骨格筋などにも認められる酵素です。 心筋梗塞や急性肝炎、アルコール性肝障害、脂肪肝、筋炎、溶血性疾患などで上昇します。 その他、運動の後に一過性の上昇が見られることがあります。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ALT(グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ) | 3~30U/l |

| 肝臓に最も多く含まれる酵素です。 肝細胞が破壊されると血液中に流れ出すので、急性肝炎で最も強く上昇し慢性肝炎や脂肪肝(肥満)などでも上昇します。 激しい運動の後に一過性の上昇が見られることがあります。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| γ-GTP(γ-グルタミルトランスペプチダーゼ) | 12~48U/l |

| 胆道系の酵素で、アルコール性の肝障害で高値となります。 胆汁の流れが悪くなる薬剤性肝障害や胆道の病気や脂肪肝などでも高値となります。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| ALP(アルカリフォスファターゼ) | ①165~320IU/l(2021年4月18日まで) ②38~113U/L(2021年4月19日から) ※2021年4月19日より検査方法が国内基準から国際基準(IFCC:国際臨床化学連合会)に変更した。 |

| 肝胆道系に多く見られる酵素で胆汁の排泄障害で上昇し胆汁うつ滞の指標となります。成長期や骨疾患でも増加が見られます。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| LDH(乳酸脱水素酵素) | ①120~230IU/l(2021年4月18日まで) ②124~222U/L(2021年4月19日から) ※2021年4月19日より検査方法が国内基準から国際基準(IFCC:国際臨床化学連合会)に変更した。 |

| 生体内のあらゆる臓器に含まれ、肝炎、心筋梗塞、肺梗塞、白血病、溶血性貧血、悪性腫瘍、アトピー性皮膚炎など様々な疾患で増加します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| CPK(クレアチンホスホキナーゼ) | 41~165U/L |

| 骨格筋、心筋、あるいは脳などの損傷の程度が推測でき、骨格筋疾患、心疾患、中枢神経疾患などで増加します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| AMY(アミラーゼ) | 48~148U/L |

| デンプンなどの糖類を分解する、膵臓から分泌される消化酵素です。 膵炎、耳下腺炎で増加します。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| T-Chol(総コレステロール) | 150~210mg/dl |

| 血清脂質の一つで、一般に脂肪の多い食事を続けていると上昇します。 肝臓などで作られ、肝、胆道、腎、甲状腺の病気でその値が上下することがあります。 血清コレステロールが多くなると動脈硬化を起こしやすいとされています。 |

|

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| BUN(尿素窒素) | 8~20mg/dl |

| タンパク質がエネルギーに変わるときに出る老廃物です。 腎臓から尿に排泄されますが、腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素(BUN)が上昇します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Cre(クレアチニン) | 男性0.6~1.2mg/dl 女性0.4~0.9mg/dl |

| 腎臓の機能を知るための指標になります。腎臓の排泄機能が低下すると高値となります。食事その他の影響を受けにくい検査です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| eGFR(推算糸球体濾過量) | 60ml/min以上 |

| 腎機能の指標として、性別、年齢、血清クレアチ二ン値からeGFRを算出して腎機能を評価します。腎機能が低下するとともにその量は減少します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Na(ナトリウム) | 135~148mEq/l |

| 体液水分量の平衡状態を知る指標です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| K(カリウム) | 3.5~5.3mEq/l |

| カリウム代謝調節機構の異常をきたす状況を把握します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| CL(クロール) | 98~108mEq/l |

| 体液水分量の平衡状態を知る指標です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Ca(カルシウム) | 8.4~10.4mg/dl |

| 副甲状腺ホルモンやビタミンDの過剰、骨代謝異常で高値を示します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| BS(血糖) | 70-110mg/dl (空腹時) |

| 血液中のブドウ糖の値です。 空腹時に126mg/dl以上または、食後血糖値がdlあたり200mg以上あれば糖尿病が疑われます。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| HbA1c(ヘモグロビンA1c) | (NGSP値)4.6~6.2% |

| ヘモグロビンに糖が結合したもので、過去1~2ヶ月の血糖コントロールの指標となります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| TG(中性脂肪) | 50~130mg/dl |

| 血清脂質の一つで、動脈硬化の危険因子です。食後は、高値になります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| HDL-C(HDL-コレステロール) | 男性40~70 女性45~75mg/dl |

| 一般に善玉コレステロールと呼ばれ、低値は動脈硬化の危険因子となります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| LDL-C(LDL-コレステロール) | 男性93~140 女性85~140mg/dl |

| 一般に悪玉コレステロールと呼ばれ、高値は動脈硬化の危険因子となります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| UA(尿酸) | 男性3.4~7.0 女性2.3~5.7mg/dl |

| 核酸の最終代謝産物で腎臓より排泄されます。痛風、腎不全などで高値になります。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| IP(無機リン) | 2.5~4.3mg/dl |

| 副甲状腺ホルモンやビタミンDにより調整される重要な無機物です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| NH3(アンモニア) | 13~66μg/dl |

| 劇症肝炎、肝硬変にともなう肝性昏睡の病態を把握するのに必要な検査です。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| Fe(血清鉄) | 男性80~180 女性70~160μg/dl |

| 鉄は赤血球のヘモグロビンを構成する元素で、貧血の病態を把握します。 | |

| 項目 | 当院の基準値 |

|---|---|

| LIP(リパーゼ) | 5~33U/L |

| 脂肪を分解する酵素で、主に膵炎で上昇します。 | |

細菌、結核菌検査室

私たちは、以下の通り最新の技術を用い微生物検査を通して良質な医療の提供に貢献します。

- 神戸市西地域の中核機能病院およびがん拠点病院として、良質な感染症診療を行う上で必要な微生物検査結果を提供します。

- 神戸市の結核指定医療機関として最新の結核菌検査を導入し、結核診療を行ううえで必要な検査結果を提供します。

- 患者さんが安心して治療を受けられるよう、また職員が安心して働けるように院内感染防止対策に貢献します。

- 感染防止対策室、感染防止対策委員会および感染防止対策チーム(ICT)と協力し医療関連感染の制御を行います。

1.当院の微生物検査

黄色ブドウ球菌や大腸菌と言った一般細菌から、結核菌などの抗酸菌、カンジダやアスペルギルスなどの真菌、インフルエンザやノロウイルスなどのウイルス、日本海裂頭条虫や赤痢アメーバなどの寄生虫まで幅広い微生物を対象に検査を行っています。

検査内容は、グラム染色や抗酸菌染色した標本を顕微鏡で観察する塗抹検査、培地を用いて病原微生物を発育させる培養検査、微生物が保有する遺伝子を検出する遺伝子検査などを中心に行っています。

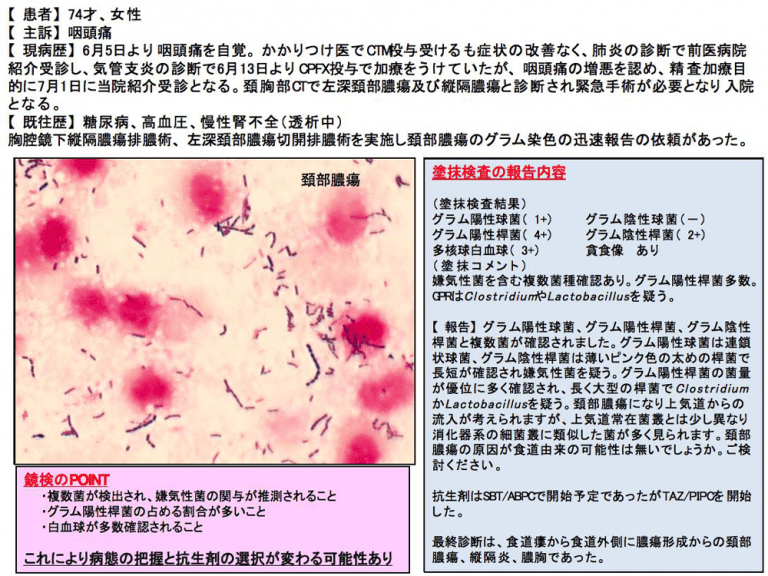

2.塗抹検査を用いた感染症診療支援

グラム染色を用いた感染症診療支援を行っています

喀痰や尿など、感染が疑われる部位から得られた検体にグラム染色結果を、約30分で報告することで、感染症診療に必要な情報を提供しています。結果の報告は検出微生物の情報に加え、炎症細胞や浸出物の有無など、患者さんの病態粕に必要な情報も付け加えて報告しています。

また、グラム染色で菌種を推定し報告することで治療方針の決定に貢献するだけでなく、感染症の可能性が低い場合に、不要な抗菌薬の投与を最小限に留めることができます。

図1 グラム染色所見の報告例

蛍光顕微鏡を用いた感度の高い抗酸菌塗抹検査を行っています。

結核病検査指針に基づき遠心集菌法で塗抹検査を行っています。遠心した臨床検体を用いて作成した標本を蛍光顕微鏡で観察することで、従来の光学顕微鏡での検査に比べ検出感度が10~15% 高くなります。

3.培養・同定・薬剤感受性試験

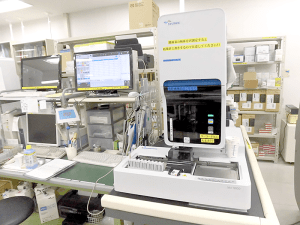

主に寒天培地を用いて微生物を増殖させ、微生物の種類を確認(同定)し、微生物に応じて薬剤感受性検査を実施し報告しています。微生物の同定は、以前は自動分析器を用いて行っていましたが、2018年4月からは質量分析器を用いて行っています。

質量分析器とは、細菌のタンパク質をイオン化し分離(重さで分ける)することで、細菌の持つタンパク質の性状を解析し菌種を同定する機器です。菌種同定には、従来法(自動分析器)では18時間ほど時間を要していましたが、質量分析器を用いることにより、約10分で同定が可能になります。また、血液培養陽性例では、血液培養液を用いて菌種同定が可能であり、検体の処理時間を含めて30分ほどで菌種が判明します。迅速に菌種同定を行うことで、アンチバイオグラム(菌種ごとの薬剤感受性の一覧表)に基づいた抗菌薬の選択が可能になり、患者さんの予後改善や医療コストの削減に繋がります。

図2 質量分析器(VITEK MS)

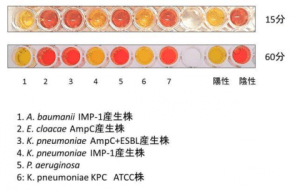

4.薬剤耐性菌の検出

薬剤耐性菌を迅速かつ正確に検出するために最新の検査法を導入しています。

グラム染色を用いた感染症診療支援を行っています

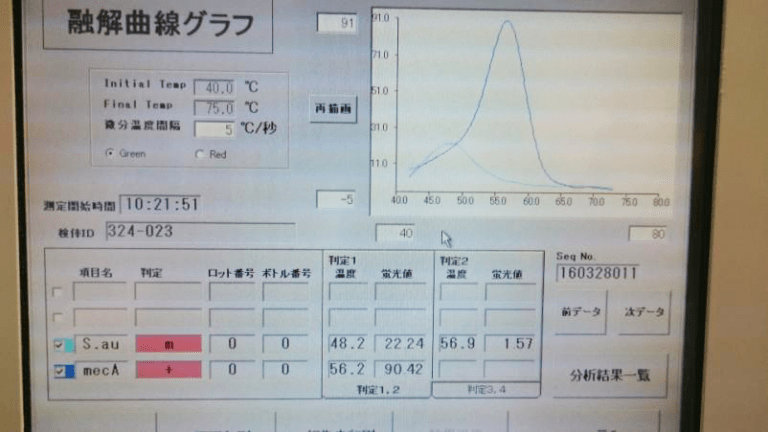

1. MRSAの検出には薬剤耐性遺伝子(mecA遺伝子)の検査を行っています。

血液培養からブドウ球菌が検出された際には、約30分でMRSAかどうかを報告しています。

図3 mecA遺伝子を用いたMRSAの検出

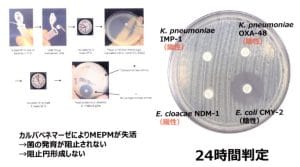

2.カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)や多剤耐性緑膿菌(MDRP)の検出に最新の技術を用いています。

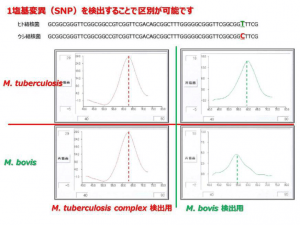

3. 多剤耐性結核菌の薬剤耐性遺伝子(リファンピシン耐性遺伝子、イソニアジド耐性遺伝子、ピラジナミド耐性遺伝子)を検出する検査を実施しています。

5.遺伝子検査を用いた病原微生物の検出

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)などのウイルスやマイコプラズマ(Mycoplasma pneumoniae)など培養での検出が難しい微生物を中心にPCR法を用いた遺伝子検査を行っています。

発育に時間のかかる結核菌も、検体から直接PCR検査を実施しており、約60分で結果の報告を行っています。また、結核菌との鑑別が難しいウシ結核菌(BCG由来株)の検出も可能です。

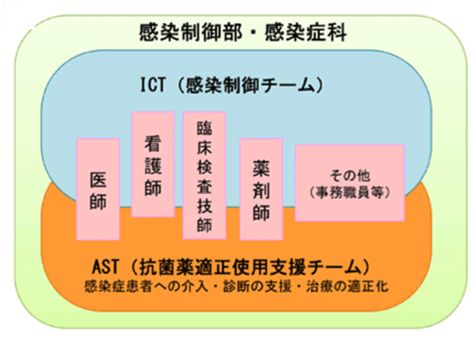

6.ASTラウンドの実施

ASTとは「抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team)」のことで、AMR対策の推進のために発足しました。不適切な抗菌薬の使用が耐性菌の発生や蔓延の原因となることから、抗菌薬使用の適正化を目的に活動しています。

ASTラウンドでは、広域抗菌薬使用患者や血液培養陽性患者、免疫不全患者などを対象に、感染症の早期モニタリングを行っています。微生物検査や血液検査、画像検査の結果より、感染源の特定や、抗菌薬の用法・用量について他職種(医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師)で話し合い、必要に応じて主治医にフィードバックをしています。

図4 ASTの構成と役割

7.業務成績など

現在、7名の臨床検査技師が在籍しており、3名が認定臨床微生物検査技師および2名が感染制御認定臨床微生物検査技師の資格を有しています。

令和6年度実績

- 一般細菌検査件数:32,065件(うち血液培養検査件数:11,623件)

- 抗酸菌検査件数:2,956件

研修医の教育プログラム

- 臨床研修医期間中に微生物検査室へのローテーションができます。年間1~2名の研修医が研修に来られ、微生物検査室やASTラウンドでディスカッションを行い、微生物検査の重要性について学ばれます(図4)。

図4初期研修医を対象にした微生物検査プログラム

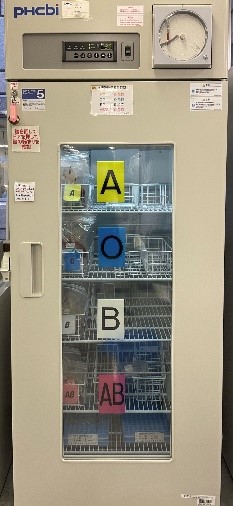

輸血検査

輸血療法とは、血液中の赤血球や血小板、凝固因子等の機能や量が低下したときに、その成分を補充し臨床症状の改善を図ることを目的として行われます。他人の血液を輸血することは一種の臓器移植であるため、輸血による副作用や合併症を完全に予防することは困難ですが、適切な方法で適合血の選択を行い、赤血球抗体による溶血性副反応を防止するために検査を実施します。主な検査項目は、血液型検査(ABO式、RhD式)や不規則抗体検査、交差適合試験等です。

また、赤血球抗体、抗HLAを保有した患者さんに輸血が必要になった場合には、血液センターと連携し適合する血液製剤の準備を行います。血液製剤の有効利用、業務を効率的に進めるため、タイプ&スクリーンやコンピュータクロスマッチも採用しています。

当院では、「輸血の安全性確保」や「適正な輸血の実施」のため、臨床検査技師による24時間検査体制や輸血療法委員会による輸血体制の監視等を実施しています。

<2024年度実績> 血液型検査 9843件、 不規則抗体スクリーニング検査等 5771件

輸血依頼件数 2911件、 自己血依頼件数 98件

血液製剤の輸血 約13000単位

主な設備 全自動輸血検査装置 (アイ・エル・ジャパン社ECHO)、輸血管理システム(KHJサービスFOBATCOM)、血液製剤専用保冷庫、自己血専用保冷庫

全自動輸血検査装置

輸血管理システム

自記記録計

(温度管理ができる) と

警報装置が付いた

血液保冷庫

生理機能検査

生理機能検査室は心肺機能検査、各種超音波検査、聴力・神経生理検査の3部門に分かれて専門的な検査を行っています。

-主な検査実績(2024年)-

| 心肺機能・神経生理検査 | 件数 |

|---|---|

| 心電図 | 15,976件 |

| ホルター心電図 | 673件 |

| トレッドミル検査 | 162件 |

| 呼吸機能検査 | 3,593件 |

| 血圧脈波 | 742件 |

| 脳波 | 529件 |

| 聴力・平衡機能検査 | 4,457件 |

| 筋電図 | 319件 |

| 超音波検査 | 件数 |

| 腹部エコー | 7,906件 |

| 心エコー | 4,973件 |

| 経食道心エコー | 12件 |

| 胎児心エコー | 97件 |

| 小児心エコー |

1,085件 |

| 頸動脈・血管エコー | 2,237件 |

| 乳腺エコー |

305件 |

| 甲状腺・体表エコー |

2,240件 |

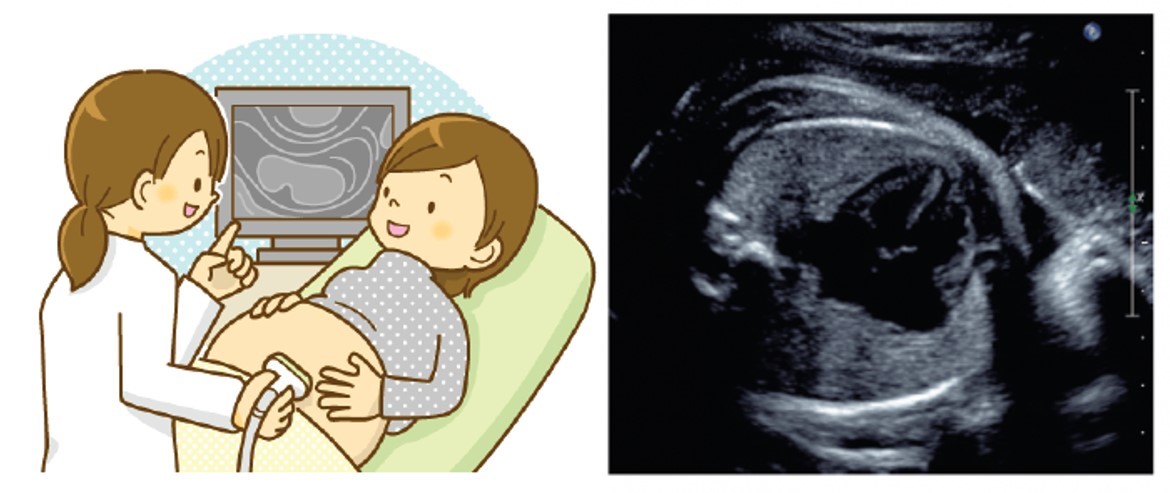

また、検査技師が産科外来へ出向し、胎児のエコー検診である「胎児超音波スクリーニング検査」や「4Dエコー撮像」も担当しています。

2024年度の実績は胎児超音波スクリーニング検査309件、4Dエコー撮像98件。詳細は「出産をお考えの方へ」をご覧ください。

*医療安全の観点から、検査前にお名前・お誕生日をお伺いしております。ご協力お願いします。

心肺機能検査部門

心肺機能検査部門では、主に心電図や脈波、呼吸機能などの心・肺・血管機能検査を行っています。

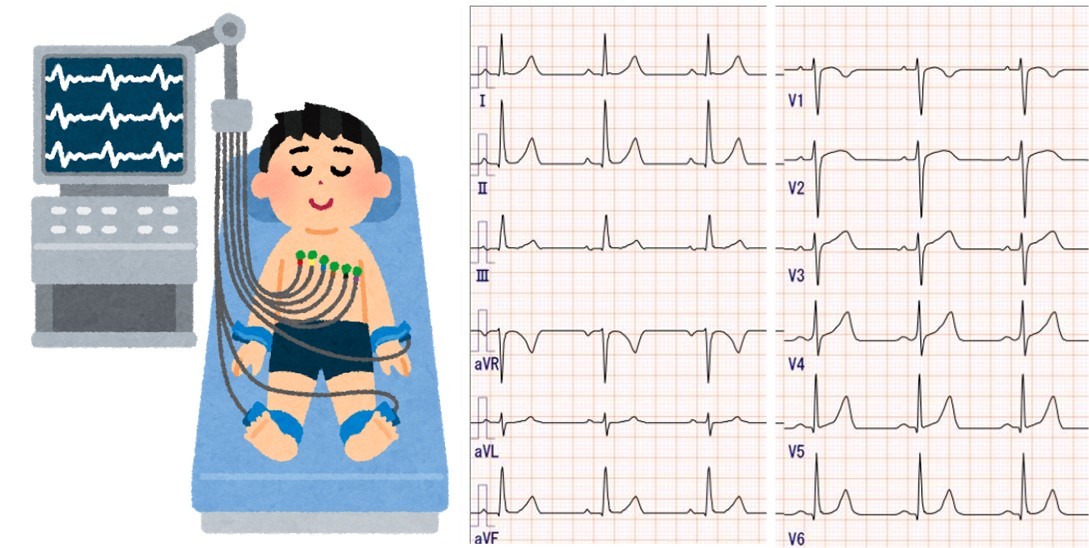

1.心電図検査

狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患や不整脈の診断に役立ちます。また、手術前や入院時に検診目的で検査する場合もあります。検査時間は5分程度です。上半身と両手・左足首に電極を装着します。ワンピースやストッキングの着用はできるだけ避けて下さい。

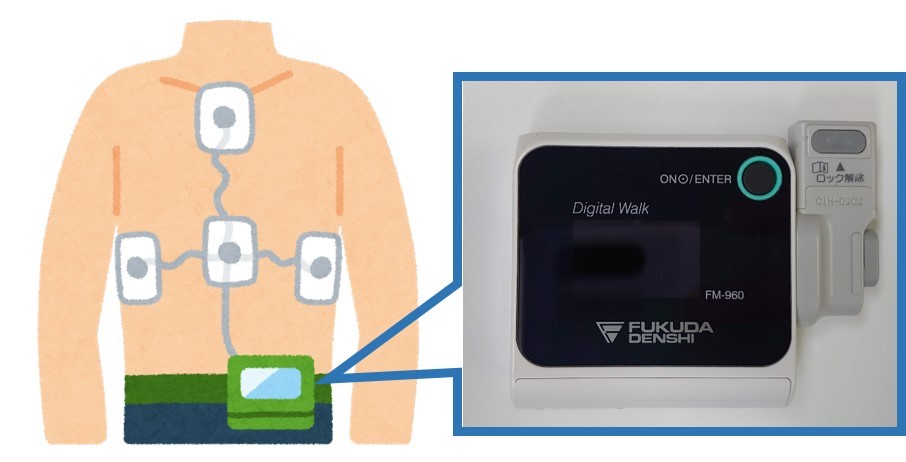

2.長時間心電図(ホルター心電図)検査

小型心電計を装着し、長時間記録することによって、睡眠中や運動中の心電図を記録することができます。装着中に胸痛や動悸などの症状があれば用紙に記録していただき、その時間帯に心電図の異常があるかを検索していきます。装着中は入浴やシャワーはできませんが、その他制限はありません。検査時は上下に分かれた服装が便利です。

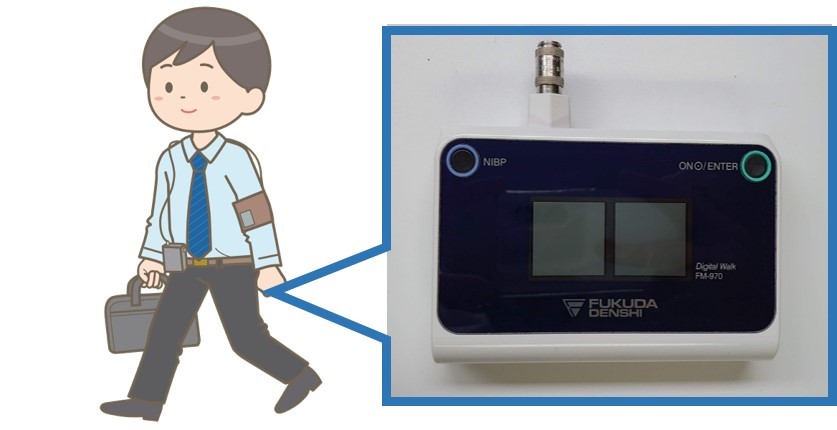

3.24時間血圧測定(ABPM)

小型の血圧計を腕に装着し、血圧の平均値や活動時と就寝中の血圧差を測定することにより、血圧の日内変動を調べる検査です。30~60分間隔で血圧測定を行いますので、測定中は腕を曲げることができません。

入浴、シャワーなどはできません。検査時は上下に分かれた服装が便利です。

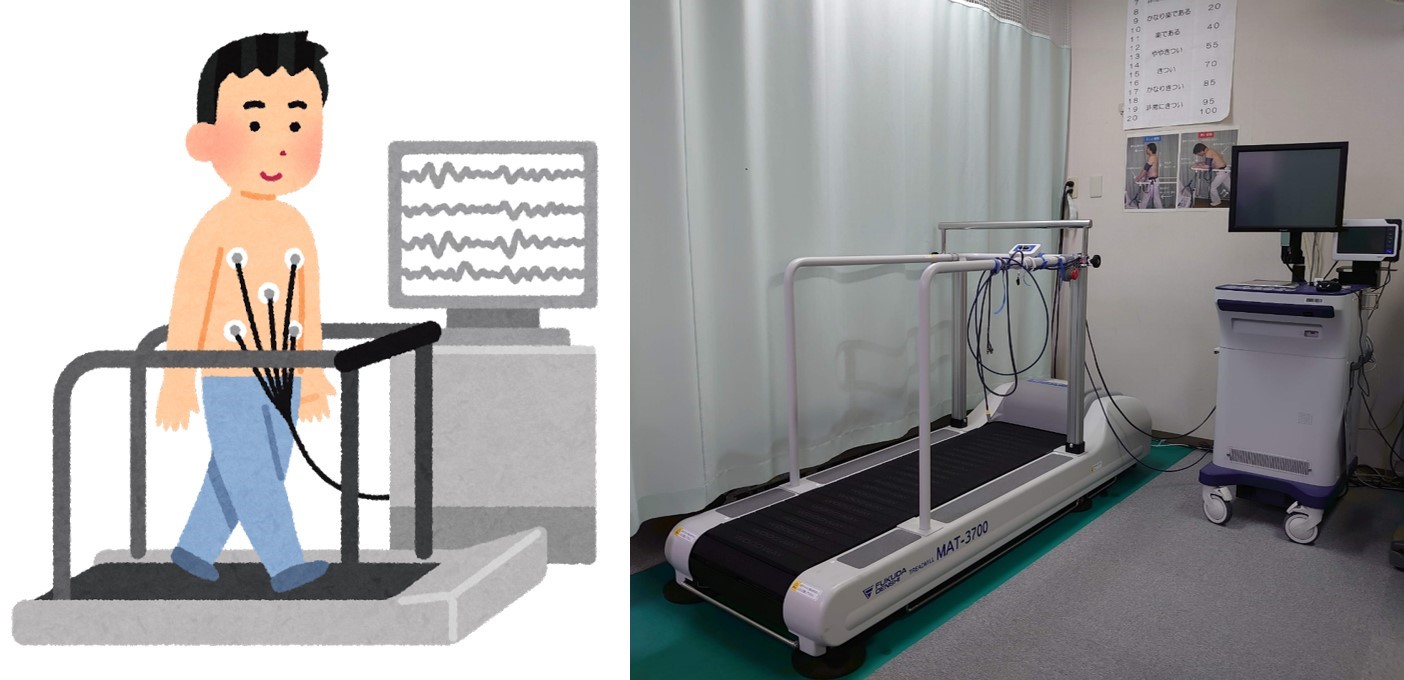

4.トレッドミル検査

動く歩道のようなベルトの上を歩きます。負荷前~負荷中~負荷後の心電図を記録し、狭心症や不整脈の有無を検査します。一定時間ごとにベルトの傾斜と速さが増していきます。年齢で目標心拍数が決まっており、目標心拍数に達するか、症状または心電図に変化が出現したら終了します。検査時は上下に分かれた服装で、ズボンの方が便利です。運動靴は不要です。

5.心肺運動負荷検査(CPX)

運動能力(運動耐容能)と運動に伴う呼吸状態の変化を調べる検査です。心電図、血圧計、マスク(呼気中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定するため)を装着し、自転車こぎの運動をします。心臓、肺、筋肉、血管の機能を総合的に評価し、検査結果をもとに心臓疾患患者さんの運動療法の処方を行うことができます。上下に分かれた服装でズボンの方が便利です。

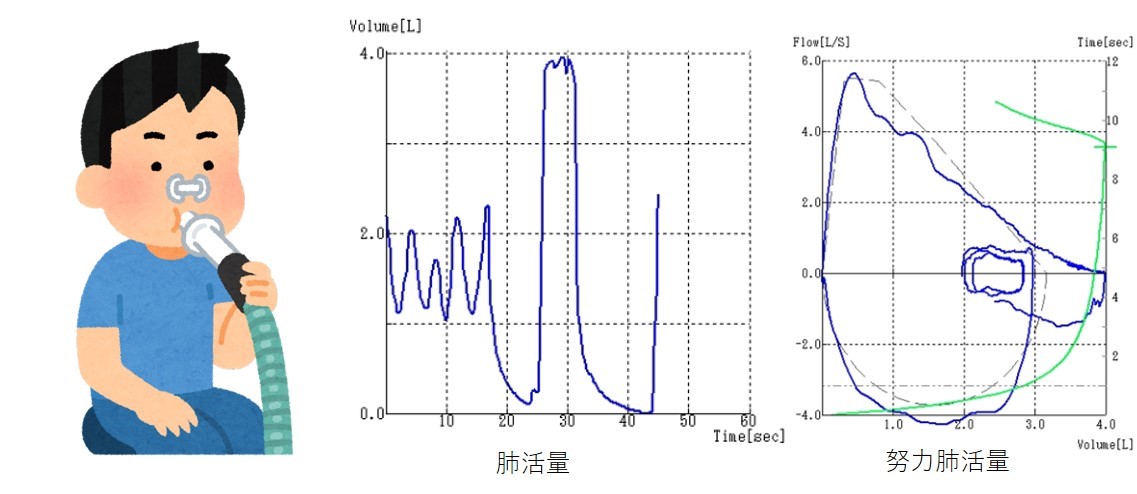

6.呼吸機能検査

肺活量や1秒量(最大努力で一秒間に呼出される量)から呼吸機能を評価します。喘息や肺気腫などの呼吸器疾患の経過観察や、手術前の検診目的に検査します。また、気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の鑑別に有用な「呼気一酸化窒素測定(FeNO)」や「呼吸抵抗測定(IOS)」の精密な呼吸機能検査も行っています。

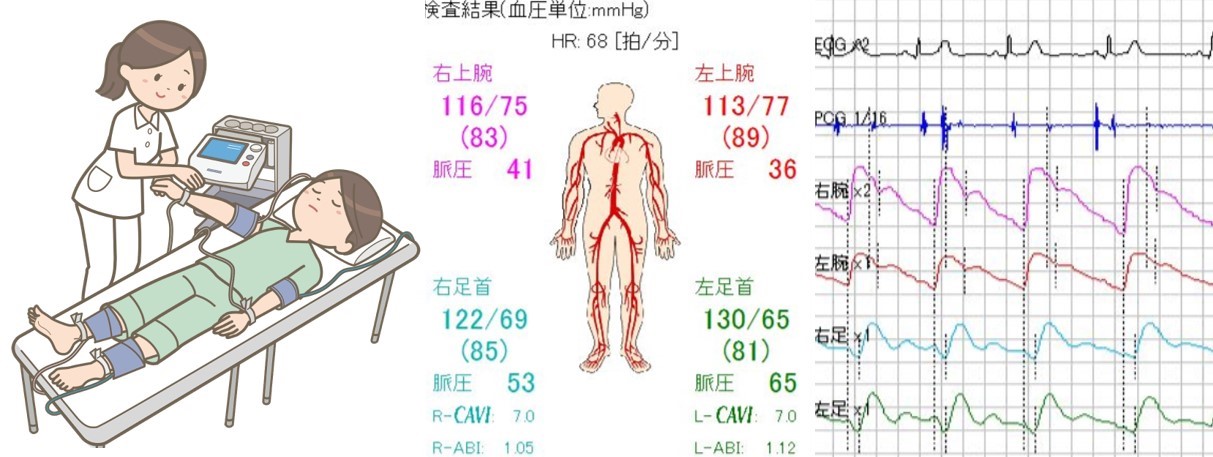

7.足関節上腕血圧比(ABI、CAVI)

腕と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度(動脈の硬さと詰まり具合)を数値として表します。足の動脈に狭窄や閉塞がないかを予測する検査です。検査時は上下に分かれた服装が便利です。

8皮膚灌流圧測定(SPP)

手や足の皮膚の血流(皮膚灌流圧)を測定します。足の裏や足の甲または手のひらや手の甲などに血圧計のカフを巻き加圧します。その後、徐々に減圧していき、再灌流する圧をレーザードプラ法で測定します。検査の所要時間は約60分です。

超音波検査部門

超音波検査部門では、腹部、心・血管領域、小児・産科領域、体表領域(乳腺、甲状腺、関節)のエコー検査を

行っています。超音波検査は人体に害はありませんので、新生児から成人まで、また妊娠中の方も繰り返し検査を受けることができます。

※詳しくは一般社団法人日本超音波検査学会ホームページ「一般の皆さまへ」もしくは公益社団法人日本超音波医学会「市民の皆さまへ」をご覧ください。

※一般社団法人日本超音波検査学会ホームページより引用(当検査室ホームページへのリンク掲載許可発行済)

※公益社団法人日本超音波医学会ホームページ「市民の皆さまへ」より引用(当検査室ホームページへのリンク掲載許可発行済)

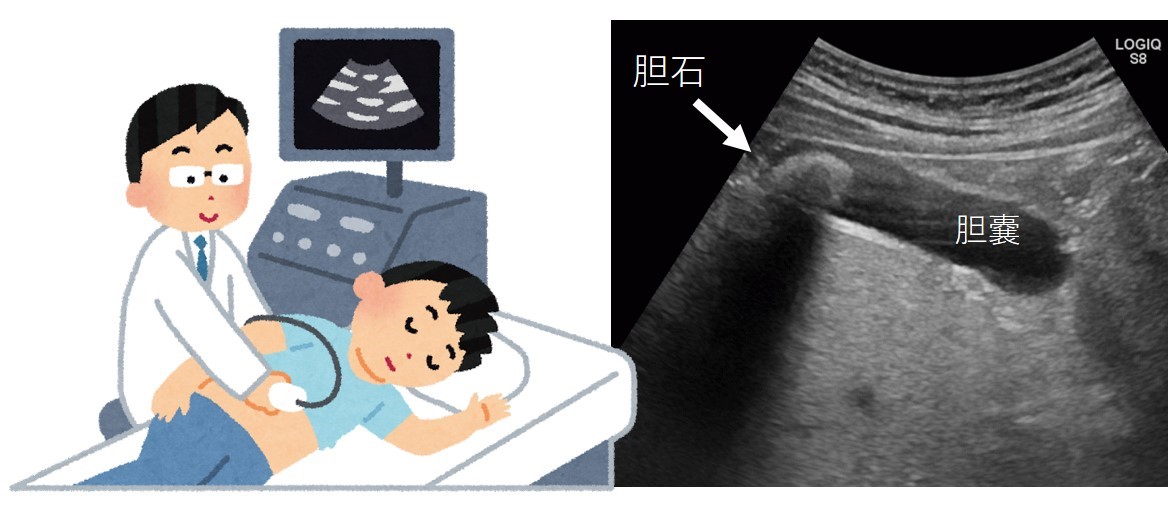

1.腹部エコー検査

おなかの臓器(主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の形態や、血管などの状態を調べます。検診などのスクリーニングから精密検査、腹痛などの原因検索まで幅広く用いられています。検査時は食事の制限がありますので、検査説明書をご参照ください。おなかにゼリーをつけて検査しますので上下に分かれた服装が便利です。

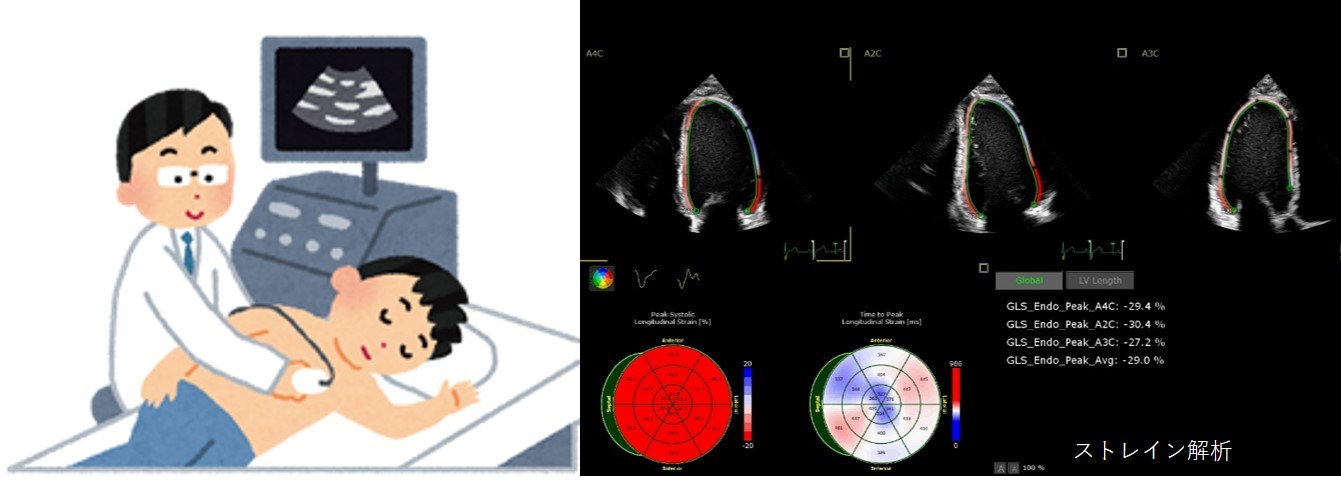

2.心エコー検査

胸部から超音波をあて、心臓の形態や心機能評価(収縮と拡張)、弁の機能などを観察する検査です。3次元心エコー検査やストレイン解析などの最新技術を用いた検査も行っています。人体に害はなく、新生児から大人まで何度でも繰り返し検査が可能です。検査所要時間は30分程です。検査時には上半身裸になっていただきますので、上下に分かれた服装が便利です。食事の制限はありません。

3.経食道心エコー検査

胃カメラと同じような管状の経食道プローブを飲み込み、食道から心臓を観察する検査です。検査は心臓専門の医師が施行します。プローブを飲み込みやすくするため、のどに麻酔をします。体表面からの心エコー検査に比べ、より鮮明な画像が得られます。検査当日は食事、飲水の制限が必要です。

4.胎児心エコー検査

お母さんのおなかの上から、胎児に影響のない超音波を当てて、赤ちゃんの心臓の形態や動きを観察します。出産前に心臓や大きな血管に病気があるかどうかを知っておくことは非常に重要です。出生後すぐに手術の必要な病気がある場合は、手術対応可能な施設で計画的分娩を行うことができ、赤ちゃんの身体的負担やお母さんの精神的負担の軽減につながります。当院では日本胎児心臓病学会認定の胎児心エコー認証医(当院常勤小児科医師)が検査を担当し、その後医師より結果説明を行っています。検査の所要時間は約30分程です。検査時は、上下に分かれた服装が便利です。

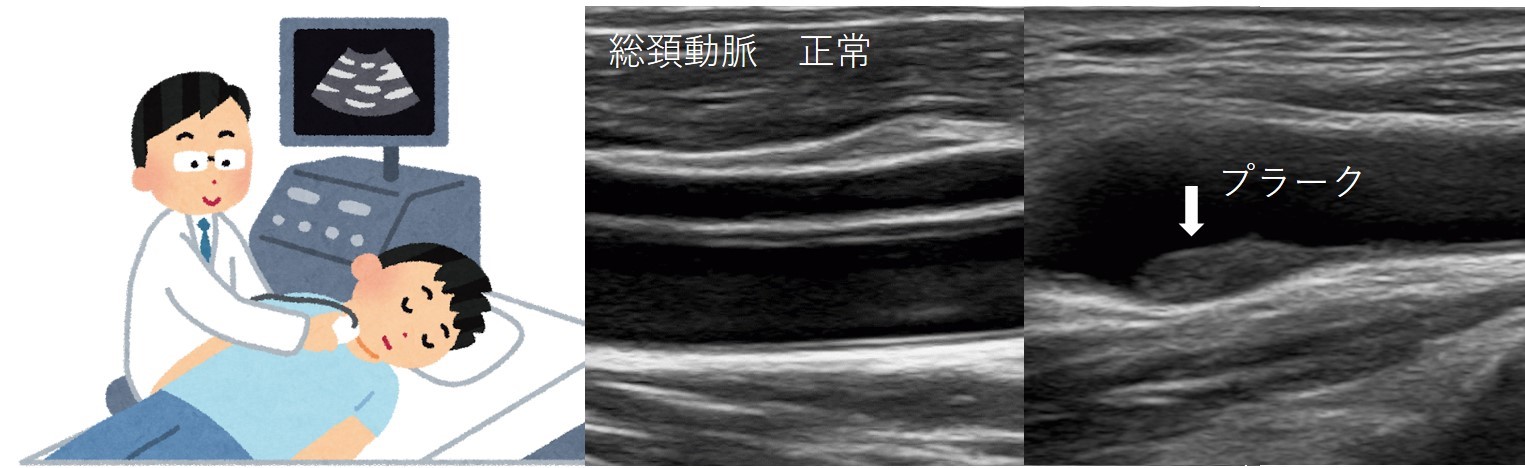

5.頚動脈エコー検査

超音波を用いて、脳につながる首の動脈(頚動脈)を観察する検査です。頚動脈の壁の厚さ(IMT)は全身の動脈硬化の程度を反映すると考えられています。壁の厚さに加え、脳梗塞などの原因となるプラーク(壁の一部が盛り上がった部分)を観察し、脳に血液が流れにくくなっていないかを調べます。繰り返し検査可能なため、動脈硬化の程度や治療後の経過観察も定期的に行うことができます。

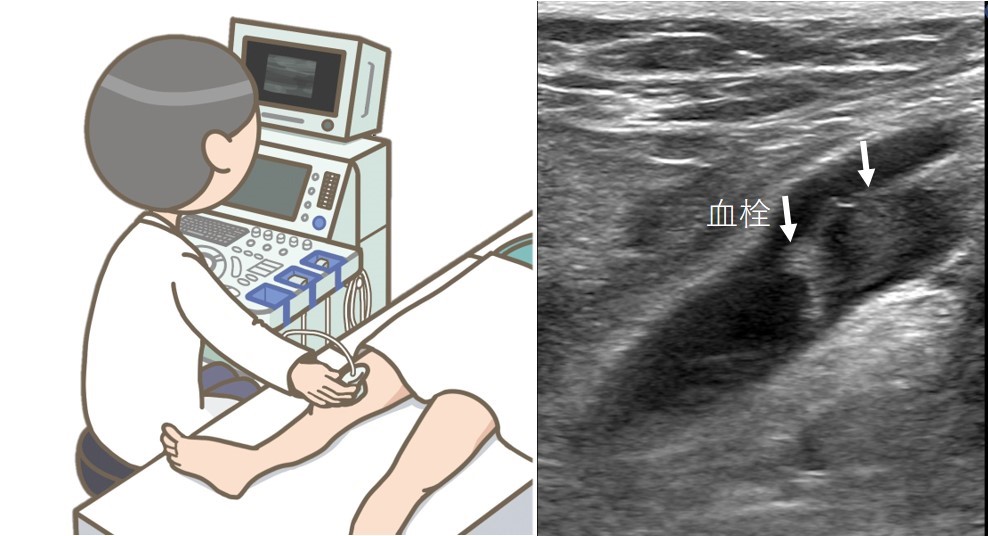

6.血管エコー検査

四肢動静脈など、体のあらゆる血管における血液の流れを評価します。下肢静脈エコー検査では、足のむくみや痛み、さらには肺塞栓症や脳梗塞の原因となりうる静脈内の血栓(血のかたまり)の有無を検査します。腎動脈エコー検査は、難治性高血圧症の原因の一つである腎血管性高血圧の有無を検査します。検査時は上下に分かれた服装が便利です。

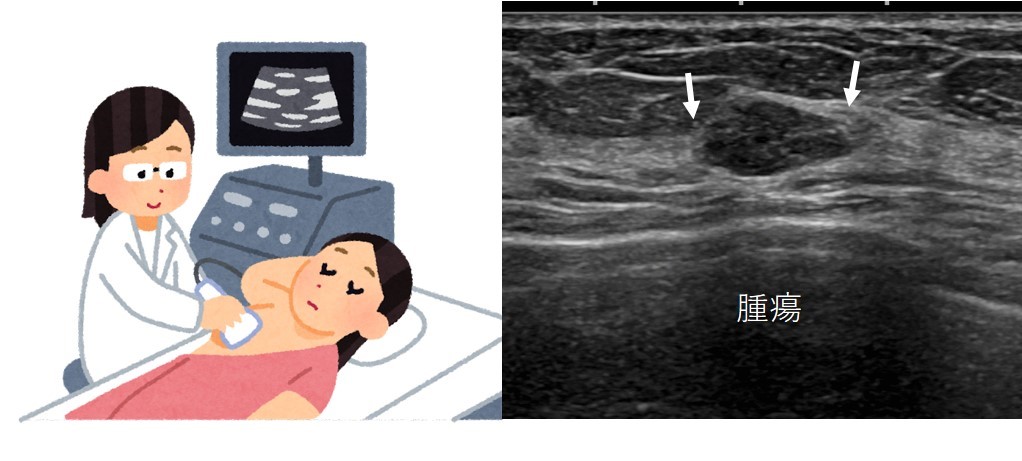

7.乳腺エコー検査

近年、日本人女性のがん罹患率第1位は乳がんで、マンモグラフィと併せて超音波検査の認知度が高くなりました。乳腺エコーは乳房にゼリーをつけて超音波をあて、乳腺組織の構造をはじめ、乳房の「しこり」の内部性状や血流、硬さの度合いなど、乳房全体を観察します。超音波は人体に害がなく、痛みを伴わないため何度でも繰り返し検査が可能です。病変の広がりなどを調べるために造影剤を使用した検査を行うこともあります。

穿刺吸引細胞診の検査時にも超音波検査は欠かせません。検査時は上下に分かれた服装が便利です。

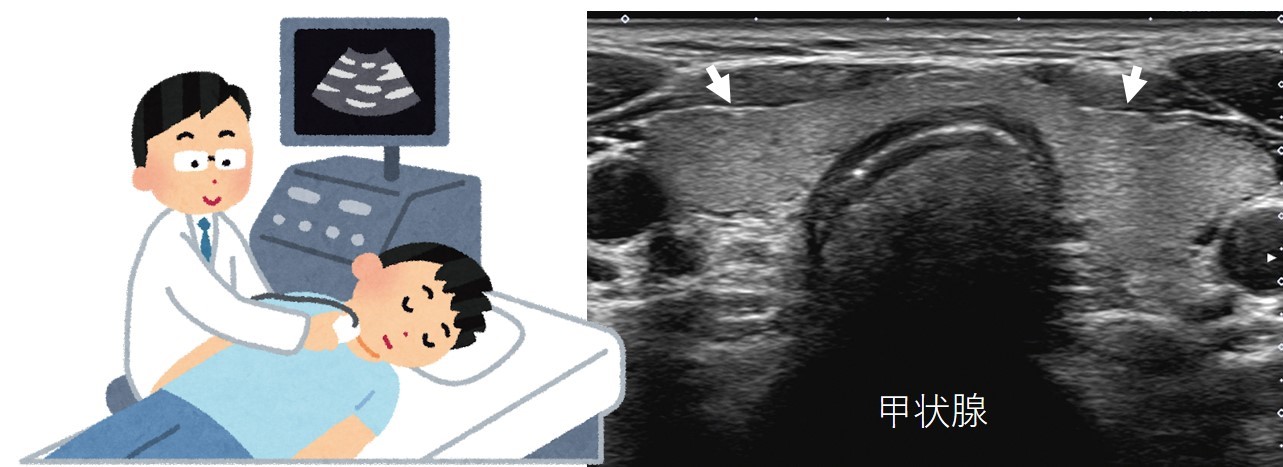

8.甲状腺エコー検査、体表エコー検査

甲状腺や唾液腺(顎下腺、耳下腺、舌下腺)は皮膚直下に存在します。このような表在臓器に対してエコー検査は最も適しています。首にゼリーをつけた状態でプローブをあて、腫れやしこりの有無などを検査します。また、穿刺吸引細胞診の検査時にも超音波検査は欠かせません。検査時は首元が大きく開く服装が便利です。

超音波プローブの性能向上に伴い、非常に細かな領域・浅い領域まで見えるようになり、頚部リンパ節や皮膚のしこり、また筋肉・神経領域で性能を発揮できます。神経・筋領域では、筋電図検査で有意所見を認めた場合にどのような疾患あるいは要因で生じているのか、筋肉の痛みやしびれが続く場合など、症状を自覚する部位がどのような状態になっているのかを視覚的に画像記録できる検査です。低コストで非侵襲的、簡便に実施でき、近年では神経筋疾患の経過観察や鑑別補助診断として活用され始めています。

神経鞘の一部が 2 ㎝ 大に腫大。腫大領域の神経束構造はエコーで確認できない。 →悪性リンパ腫神経浸潤の超音波診断治療に伴い、病変の縮小する様子がエコーで確認できた。

9.関節エコー検査

関節エコー検査は滑膜の炎症を観察する検査です。関節が炎症を起こすと滑膜が増生し、さらに炎症が持続すると骨の変形をきたすようになります。エコー検査では小さな骨表面の変化や炎症の程度がよくわかるため、関節リウマチの早期診断も可能となります。また、関節リウマチのみならず痛風やその他の関節疾患の診断にも有用です。

聴力・脳神経生理検査部門

聴力・脳神経生理検査部門では、脳神経関連検査、聴力、平衡機能検査を行っています。脳波検査は、頭皮上に電極を付け、脳の電気活動を記録し、その機能を評価する検査です。痛みもありませんので、小児科、内科、神経内科、脳外科等(新生児から大人まで)広く用いられています。リラックスして検査をお受け下さい。熱性けいれん、てんかん、意識障害、脳器質疾患などの診断に役立ちます。

2.聴力・平衡機能検査

めまい、難聴、顔面神経マヒなどの精査を行っており、以下の検査項目があります。

- 聴力検査、チンパノメトリー、耳小骨筋反射、歪成分耳音響反射(DPOAE)、耳管機能検査

- 精密聴力検査(聴性定常反応:ASSR、聴性誘発反応:ABR、語音検査など)

- 顔面神経検査(NET、ENoGなど)

- 平衡機能検査

- 音声機能検査

3.筋電図検査

しびれ、筋力低下などを対象とした神経や筋の活動状態を評価する検査です。手足に微弱な刺激を与えますので、多少の痛みを伴います。

休診のお知らせ

受診について

診療科一覧に戻る